A todas las enfermeras con voz propia

El pasado 21 de marzo cuando el Estado de Alarma llevaba poco más de una semana instaurado y la población empezaba a denominarnos, a las/os profesionales sanitarias/os heroínas y héroes, y todas las tardes, en un ritual de reconocimiento y agradecimiento, salía a sus balcones o se asomaba a sus ventanas para brindarnos un aplauso, se producía la muerte de Encarni, la primera víctima enfermera. Ese mismo día en este mismo blog escribía una entrada (post como les gusta decir a los postmodernos), que titulaba héroes y villanos.

Han pasado casi dos meses desde entonces y aunque la situación general ha mejorado el número de víctimas y de contagios, entre las/os profesionales sanitarias/os, ha ido en aumento hasta superar los 50.000 contagios y más de 60 muertes, mientras los aplausos perdían fuerza y las heroínas y los héroes poderes coincidiendo con el inicio de los entrenamientos en el fútbol y las salidas al exterior para tomar copas. Parece que ya no tenemos tanto poder de atracción, veneración y reconocimiento. Pero, al margen de cualquier otra valoración, esto era previsible ya que, como dije en alguna otra entrada, nunca debimos ser identificadas/os ni aclamadas/os, ni reconocidas/os como heroínas o héroes, ya que los efectos, tras la efervescencia inicial, suelen ser desagradables.

Ahora que el famoso y paradójico pico de la curva se ha alcanzado y se piensa más en desescaladas, desconfinamientos y recuperaciones algunas/os de esas/os heroínas/héroes ya han vuelto a recuperar su vulnerabilidad, su fragilidad y su olvido, pasando a ser mortales que se confunden e invisibilizan en el entorno de la nueva normalidad.

Las enfermeras hemos pasado a ocupar el mismo lugar de indiferencia institucional del que partimos cuando se inició la pandemia. Ya se han quedado atrás los halagos protocolarios, forzados y maquillados de las/os políticas/os y de las/os responsables sanitarios en sus diarias comparecencias.

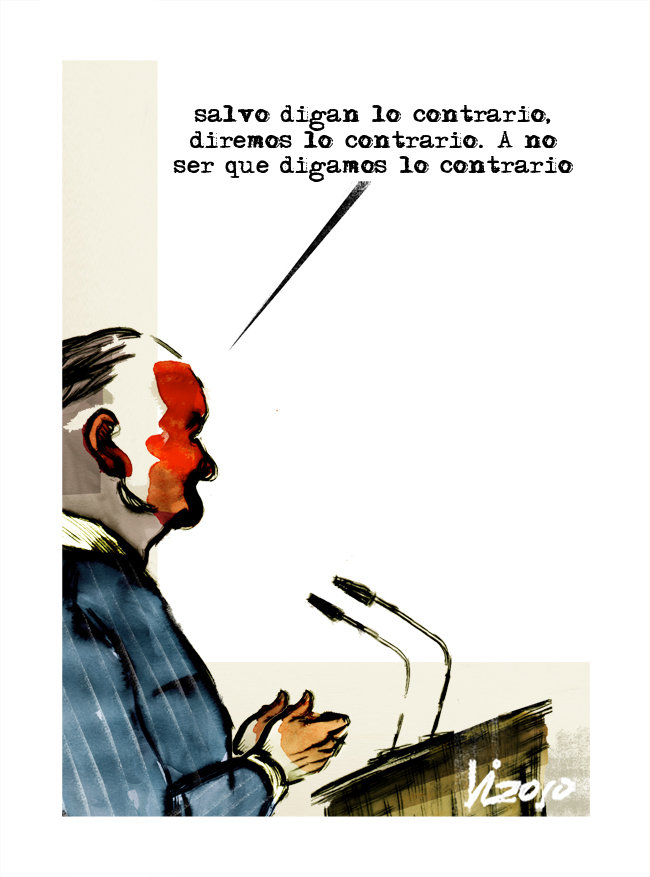

Superada la fase más crítica, dolorosa, angustiosa, terrible… de la pandemia, afrontando diariamente sufrimiento y muerte, arriesgando la vida ante la falta de recursos, superando el agotamiento de jornadas interminables, poniendo en riesgo a nuestras propias familias… sin reclamar nada más que protección, asumiendo la situación con la máxima entrega y profesionalidad, apretando los dientes ante tanta incertidumbre… Ahora que se recupera cierta calma sanitaria en la que poder acometer las embestidas que la pandemia ha dejado tras de sí, preparándonos para las que sus efectos colaterales provoquen, aunque lamentablemente parece se quieran ignorar. Ahora que ya no hace falta seguir dando palmaditas en la espalda, en forma de palabras vanas, vacías, demagógicas y sin convicción, en forma de vídeos que ocultan intenciones, en forma de promesas que siempre acaban incumpliéndose. Ahora, a las enfermeras, nos vuelven a ningunear, ignorar, olvidar y maltratar.

Mientras hemos sido necesarias para arriesgar nuestras vidas, para participar en cuantas acciones se han programado, para contribuir a fortalecer un sistema que se derrumbaba, para aportar todo nuestro saber, conocimiento y experiencia… todo eran buenas, aunque falsas, palabras. Ahora tenemos que volver a ser soldados en esta imaginaria y estúpida guerra que se han inventado para atemorizar, en lugar de afrontarlo como lo que verdaderamente es, un problema de Salud Pública. Soldados para trabajar en la retaguardia de la Atención Primaria de Salud, que sufrió la dejadez y el menosprecio de las/os que planificaban la guerra. Ahora solo nos quieren para atrincherarnos en los centros de salud y defendernos con las armas PCR que se han convertido, hasta que la incertidumbre metódica del COVID-19 vuelva a modificar la certeza actual, en la principal defensa ante el enemigo. Para que nos mantengamos a las órdenes de la autoridad competente. Pero eso sí, como siempre, nos quieren calladas, obedientes, inactivas… y muy operativas.

Ya el 18 de abril, cuando se constituyó la Comisión de expertos para el desconfinamiento, empezamos a ser olvidadas. Ninguna enfermera fue incorporada en esa comisión que tenía, en su composición como expertas/os, a las/os mismas/os que estaban al frente de las consejerías o los sistemas de salud y que día tras día nos deleitan con intrigas, descalificaciones y disputas políticas alejadas del verdadero objetivo del desconfinamiento y que, como hemos tenido oportunidad de comprobar posteriormente, tan solo está generando recelos y egoísmos particulares y partidistas. Las enfermeras no tuvimos hueco en una comisión que trataba de generar las bases de ese desconfinamiento en el que los cuidados son fundamentales. Nuevamente también, los cuidados enfermeros, han dejado de ser prioritarios para ser sustituidos por la economía que es lo que ahora mismo priorizan por encima de la salud, aunque quieran disfrazarlo con su demagógica dialéctica o sus eufemismos.

Iniciado un desconfinamiento desigual, utilizado políticamente para intereses meramente partidistas y con serias dudas por parte de la, hasta hace bien poco, ejemplar población que quiere recuperar la normalidad perdida, se plantea una Comisión de Recuperación de la Pandemia. Una población que es incitada a cambiar aplausos por ruidosas caceroladas de descontento manipulado. Olvidando a sus hasta ahora heroínas/héroes para buscar la villanía del enemigo político de esta guerra que unos y otros crearon, alimentaron y mantienen, en la que, como siempre, las/os afectadas/os, heridas/os y muertas/os siempre son otras/os.

Y como ya sucediese con la Comisión del desconfinamiento en esta nueva Comisión se ha vuelto a dejar fuera a las enfermeras.

Alguien tendrá que explicar a la sociedad por qué se abandona a parte de sus heroínas/héroes, por qué les convierte en villanas/os e impide que puedan aportar algo tan fundamental como los cuidados en una reconstrucción en la que las heridas provocadas por la pandemia, el aislamiento y la vulnerabilidad van a ser fundamentales si realmente se quieren hacer afrontamientos efectivos.

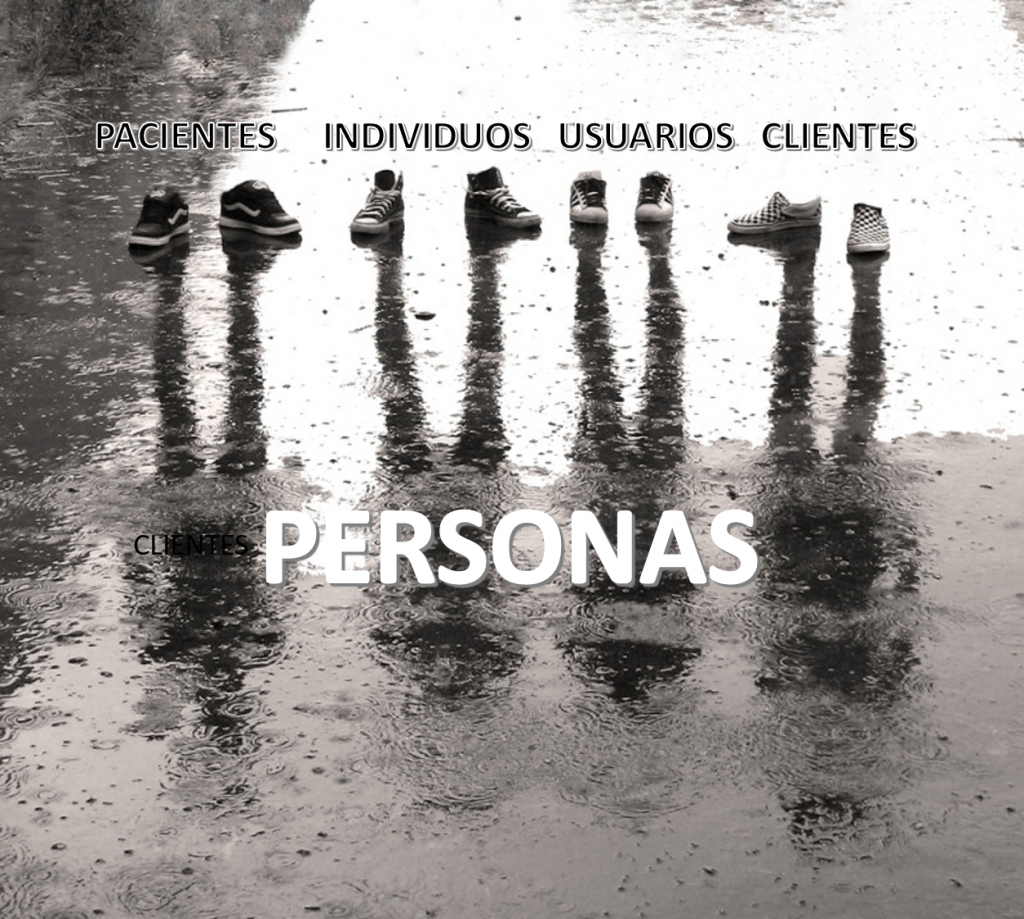

Una vez más, la visión medicalizada, el paternalismo asistencialista, el biologicismo, la salud pública médica, invaden los espacios e impiden que la voz de las enfermeras aporte lo que luego se exige, porque realmente se necesita, cuidados profesionales enfermeros.

El problema, viene determinado por quienes quieren hablar de cuidados cuando siempre han estado al lado de la enfermedad, la patología, la técnica, el positivismo más recalcitrante y menos participativo, multiprofesional e intersectorial. Entre las/os políticas/os que hacen de todo menos políticas de salud y quienes son llamadas/os como expertas/os como única voz reconocible, nos transformarán la reconstrucción en un nuevo escenario de enfermedad, en el que cronificarán una nueva realidad postpandémica como han venido haciendo con cualquier problema de salud que ha sido abordado tan solo desde la perspectiva intervencionista medicalizada. Y cuando nadie sepa cómo afrontar las consecuencias de un nuevo fracaso sanitario, entonces, posiblemente se acuerden de las enfermeras. Aunque, pensándolo bien, creo que ni tan siquiera entonces lo harán. Su orgullo y su ego no se lo permitirán.

Pero aún salen y saldrán algunas/os oportunistas que querrán aprovechar la ocasión para ofrecer que las enfermeras podamos opinar como si de una limosna se tratase. Como al/la niño/a que se le da un caramelo para que se calle. Como cuando nos sitúan como asesoras, con voz, pero sin capacidad de decisión. Como cuando se nos dice “nena tus vales mucho” pero no se concreta para qué. Como siempre ignorando y menospreciando nuestra aportación.

No queríamos, ni queremos ser heroínas. Pero no queremos y nos resistimos y negamos a ser villanas porque así lo determine el capricho, la ignorancia, la prepotencia e incluso la cobardía de quienes tan solo nos instrumentalizan.

No nos digan lo buenas que somos. No nos den más palmaditas en la espalda, ya tenemos callo. No alaben nuestra aportación que ni conocen ni quieren conocer. No mientan más, y actúen con responsabilidad, coherencia, sentido común y valentía. Tengan la voluntad política de transformar en hechos lo que tan solo saben expresar con discursos prefabricados por asesoras/es que ni entienden ni se creen.

Mientras no tengan la valentía de aceptar que las enfermeras debemos estar en todos los órganos de decisión y respondan tan solo a las presiones mediáticas de los poderes corporativistas o, lo que es peor, a su ignorancia, las conclusiones de estas y otras muchas comisiones se harán en base a premisas falsas y a intereses concretos, alejados de las necesidades reales que plantearía, si se le dejase, la comunidad.

No tan solo nos maltratan con unas ratios imposibles, con limitaciones a nuestro desarrollo como especialistas, con barreras absurdas para impedir el acceso a puestos de responsabilidad irracionales, con condiciones de trabajo precarias, con dificultades para lograr la conciliación familiar… sino que además nos castigan con la indiferencia, el silencio y el ostracismo, sin darse cuenta que con ello a quien están castigando es a la sociedad a la que se les llena la boca de decir que representan.

Reflexionen un poco y a lo mejor llegan a la conclusión de que darnos la palabra no tan solo no es un peligro, sino que es una gran oportunidad para mejorar el que, se empeñan en decir es un excelente sistema de salud, mientras lo maltratan y hacen lo propio con quienes representan a la mayoría de sus profesionales.

Pero que sepan que podrán apartarnos, relegarnos, olvidarnos, ignorarnos… pero ya nunca van a poder callarnos. En esta pandemia ya hemos aprendido a venir lloradas de casa, y quieran o no, nos van a oír, no les quepa duda.

Como decía la canción de la desaparecida Mari Trini:

Yo no soy esa que tú te imaginas

Una señorita tranquila y sencilla

Que un día abandonas y siempre perdona

Esa niña sí, no

Esa no soy yo.

Esta es la nueva realidad que hemos aprendido y aprehendido con ustedes. La que ustedes, desde su atalaya, han construido para las enfermeras al ensalzarnos como falsas heroínas para luego relegarnos y abandonarnos como villanas. Ni lo uno ni lo otro. Sencillamente o mejor, fundamentalmente ENFERMERAS. ¡¡¡¡A ver si se enteran!!!!