Últimamente se estaban haciendo esfuerzos por avanzar en el necesario cambio del caduco modelo de Atención Primaria de Salud (APS). Y se estaban haciendo por parte de todos los agentes que intervienen, tanto profesionales como no profesionales e inclusive por parte de políticos y administraciones.

Esto, en sí mismo, ya es un avance. Poder hablar abiertamente de desmedicalización, participación comunitaria, trabajo transdisciplinar, intersectorialidad… es algo que tan solo hace unos años hubiera parecido imposible de lograr dadas las resistencias que genera cualquier cambio que se identifique como pérdida o cambio. Y hacerlo de manera compartida y en igualdad de condiciones con trabajadoras sociales, enfermeras, médicos, fisioterapeutas, matronas, ciudadanía… es aún más satisfactorio por la riqueza de la que se impregna el discurso y del análisis y el debate desde el que se construye.

Hasta aquí nada que objetar, aunque se identifican elementos preocupantes que deben de hacernos estar alerta y no creer que el cambio, por muchos deseado, va a ser fácil de lograr ante las aparentes muestras de ilusión que se han generado en diferentes círculos político-profesionales y comunitarios.

Y justo en este punto en el que se empezaba a trabajar de manera compartida a través de debates abiertos, análisis rigurosos y objetivos comunes, aparece el fatídico COVID-19 y como con el resto de actividades, detiene el proceso.

Aunque siempre abogo por ver el vaso medio lleno, antes que medio vacío, no puedo por menos que identificar ciertas amenazas ante esta parálisis que deben ser tenidas en cuenta para que finalmente no nos encontremos con el vaso vacío antes de empezar y tengamos que pasar sed. Pues la situación generada ha sido aprovechada para situar a la APS en una posición subsidiaria, cuando no prescindible como recurso ante la pandemia, volviendo de nuevo al punto de partida que puede resultar determinante en el corto/medio plazo.

Sería un error tremendo que esta parálisis circunstancial derivada del Estado de Alerta, supusiese un retroceso en el camino iniciado. Pero, repito, las decisiones adoptadas por algunas comunidades autónomas con relación a la APS, han sido tan irracionales como exentas de fundamento científico, lo que ha provocado eliminar una barrera de contención fundamental que hubiese impedido muchos contagios y, por otra parte, una descongestión importante de los hospitales en pleno riesgo de colapso, como ya he comentado en anteriores entradas.

Al menos este proceso debería servirnos a todas/os para reflexionar y darnos cuenta de la trascendencia de tener una APS fuerte y adaptada a las necesidades que demanda una sociedad que ha sufrido importantes cambios y que tras la pandemia presentará una nueva realidad que deberá ser convenientemente analizada para adaptar las respuestas a la misma y no pretender, como tantas, veces, que sea la realidad, por cambiante que sea, la que se adapte al modelo caduco y desfasado en el que se encontraba.

Pero para lograr este cambio se debe contar con la participación activa de todos los implicados. Está claro que existen muchos y diversos puntos de vista, confluyen paradigmas diferentes e incluso son evidentes los intereses corporativos. Pero nada de ello debería ser inconveniente si se plantea un diálogo abierto, riguroso, respetuoso, reflexivo y crítico de todas las partes, sin premisas, límites o vetos previos que intoxiquen de inicio el debate.

Tampoco se debería incorporar como elemento de reserva a los cambios la crisis económica que se prevé tras la pandemia. Porque la APS debe de dejar de ser la hermana pobre del sistema de salud en favor del todo poderoso hospital. Por tanto, ya no será suficiente con abordar la reforma de la APS, sino que habrá que acometer una reforma integral del sistema de salud que, como se ha demostrado durante esta pandemia hace aguas por muchos sitios a pesar de resaltar permanentemente su excelencia. No se puede hablar más de un sistema de salud de excelencia sin una APS valorada, reconocida y justamente dotada, además de adaptada a las necesidades y demandas de la comunidad. Y tampoco se puede hacer manteniendo una estructura jerarquizada, quasi castrense y dominante y una organización adaptada a las necesidades que, en su momento identificó la medicina para su crecimiento científico profesional pero que hoy no responde a la dinámica que la atención sanitaria precisa en un sistema que requiere recursos más flexibles, eficaces y eficientes que, además, se articulen con el resto de recursos de la comunidad y no actúen desde la consideración de especializada en detrimento del resto.

Sin embargo, existen planteamientos de base que dificultan el necesario diálogo transdisciplinar. Porque difícilmente podremos hablar de trabajo transdisciplinar si previamente no se lleva a cabo un diálogo en idénticos términos. Pero si el diálogo empieza por estar deteriorado o roto entre quienes, al menos en principio, pudiera parecer tienen intereses profesionales compartidos las posibilidades de un planteamiento sólido se reducen significativamente.

Las diferencias pueden y de hecho existen, pero si no somos capaces de anteponer aquello que nos une o que nos es común a lo que nos separa o diferencia, nunca lograremos un cambio real. En este sentido es necesario armar una acción conjunta de todos los implicados que permita aumentar la fortaleza de sus planteamientos comunes y minimice las diferencias que, aun existiendo, no deben trascender al ámbito público, incorporándolas, más como elementos de riqueza y diversidad que de confrontación.

Entender estas disputas y sus resultados como derrotas o victorias es contribuir a la parálisis que hace que la APS no sea capaz de dar respuesta a las necesidades de las personas, las familias y la comunidad y que el hospital salga reforzado desde una posición de partida que le resulta favorable. Plantear, por otra parte, el cambio como una guerra entre APS y Hospital, entre David y Goliat, sería un error del que no podemos esperar que se repita la hazaña bíblica, dadas las circunstancias. El cambio de ambos ámbitos de atención se debe fundamentar igualmente en el diálogo y en el abandono de intereses particulares, corporativos y políticos. Tan solo con estas premisas seremos capaces de avanzar. Lo contrario acabará en brindis al sol que no conducen a ninguna parte. O si, a la de siempre, que es la que queremos y necesitamos cambiar.

La APS, por tanto, no puede ni debe convertirse por parte de nadie en un territorio a conquistar para poder izar la bandera corporativa del supuesto ganador. En la APS no puede haber vencedores ni vencidos. Porque la APS es tan solo un espacio, un ámbito, una filosofía… sobre la que construir una realidad compartida, diversa, ecléctica y participativa. Lo mismo que no se puede pretender ocupar el espacio que le corresponde al Hospital porque no es el de la APS. No es, por tanto, cuestión de conquistas, sino de regeneración compartida.

Pero tampoco puede ni debe ser identificado como un refugio, un destino idílico, una zona de confort… en el que ir, supuestamente, a descansar o a preparar la jubilación. Las personas, las familias y la comunidad merecen una atención de calidad por parte de las/os mejores profesionales y no deben pagar las consecuencias de una nefasta gestión que favorece ciertas dinámicas de personal que tratan de ocultar la incapacidad por resolver problemas de conciliación, estrés, burn-out… del hospital y que acaban repercutiendo en la composición de los equipos, sobre todo de enfermeras, al huir de una malas condiciones de trabajo en el hospital para ir a un escenario, como el de la APS, en el que supuestamente dicen ir a descansar, lo que ya de entrada demuestra el supino desconocimiento que de la APS se tiene y se traslada de manera interesada por determinados sectores, lo que acaba repercutiendo en la calidad de la atención y en la frustración de profesionales que teniendo la experiencia, la formación y las competencias para trabajar en APS, son desplazadas/os a otros centros sanitarios para los que no están preparadas/os.

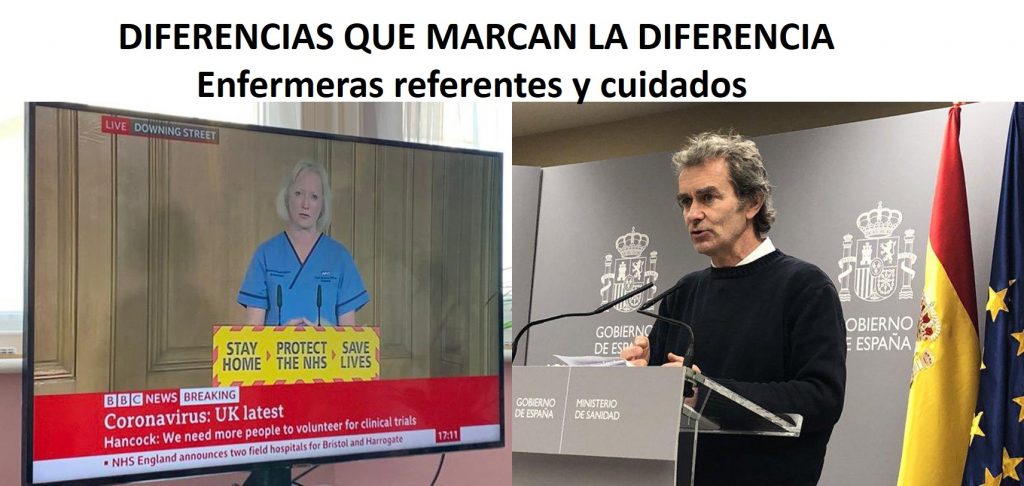

Ahora bien, dicho esto, que considero debe marcar cualquier hoja de ruta que se quiera seguir para sacar del ostracismo, la decadencia, la ineficacia y la ineficiencia en que se ha sumido la APS, también es cierto que se deberán definir claramente cuáles son las competencias de las enfermeras comunitarias y, lo que es más importante, las enfermeras deberán identificar esas competencias como propias para poder trasladar a las personas, las familias y la comunidad a las que atienden que aquello que ellas ofrecen tan solo ellas lo pueden ofrecer con la calidad y especificidad máximas. Seguir amparándonos en la prestación de cuidados de manera genérica como forma de identificar nuestra aportación profesional, no tan solo no logra separarnos del ámbito doméstico en el que habitualmente se integra, sino que hay que tener en cuenta que los cuidados no son exclusivos de las enfermeras y, por tanto, no puede considerarse un activo en exclusividad. Lo serán, por supuesto, los cuidados enfermeros, siempre y cuando les demos el valor que tienen y sepamos trasladarlo a la sociedad.

No hacerlo supone que nuestra aportación, y nosotras mismas como enfermeras, no podamos visibilizarnos, provocando situaciones irresponsables, arriesgadas y peligrosas tanto para la enfermería como profesión y disciplina como para las enfermeras como profesionales

Si permanecemos en la incertidumbre, en el mejor de los casos, o en el inmovilismo, el conformismo y la inacción, seguirán aflorando situaciones que, no nos equivoquemos, se producen por no haber definido esa especificidad que haría imposible que otros actores ocupasen el espacio que hemos dejado, sin que ello dificulte el necesario trabajo transdisciplinar. Las pretensiones de las denominadas farmacias comunitarias, la prescripción de la actividad física, la falta de respuesta enfermera de cuidados a necesidades básicas, el afrontamiento a problemas de salud en la cronicidad, la atención integral a las personas en todos sus ciclos vitales, la falta de profesoras/es universitarias/os enfermeras, la falta de motivación e implicación por llevar a cabo una gestión eficaz que se aleje del clientelismo político… son tan solo algunos ejemplos de espacios por los que actualmente tenemos que luchar, al haber dejado que sean colonizados, en parte, por nuestra pasividad o confusión.

Seguimos deslumbrándonos con la técnica y la tecnología y en la ceguera que provocan dejamos de ver y valorar nuestro campo de acción y nuestras aportaciones propias y exclusivas, quedando situadas en un “punto muerto” en el que nadie, ni nosotras mismas, nos ve ni nos reconoce.

Si además tenemos en cuenta que fagocitamos con inusitada frecuencia ideas, proyectos, programas, iniciativas, propuestas… enfermeras y, lo que es más grave, a quienes las proponen, plantean, planifican e intentan liderarlas, todavía quedamos más invisibles[1].

Siempre queda la esperanza de pensar que las generaciones más jóvenes serán capaces de ocupar estos espacios e identificar de manera clara la aportación enfermera que nos haga visibles, reconocibles y reconocidas. Sin embargo, esta es una esperanza que lleva largo tiempo de espera y que lejos de aportar soluciones se incorpora como un elemento más de nuestra indefinición, provocada en muchas ocasiones porque esas generaciones lo pueden hacer, sin duda, pero para ello necesitan del apoyo, el impulso y la implicación de enfermeras referentes y con experiencia. Esperar que lo hagan por generación espontánea es esperar milagros que hace muchos siglos que no se producen.

De una vez por todas hace falta generar un análisis crítico, riguroso, sincero y en profundidad de nuestra realidad y de cómo abordarla. Para ello se precisa que, en primer lugar, la formación enfermera huya de la fragmentación, los espacios de indefinición, los recelos, las reservas y los reinos de Taifas en los que se han convertido las asignaturas, los departamentos, los conocimientos… para situarse en un plano de formación integral, integrada e integradora en la que las fronteras de conocimiento desaparezcan y se aborde la formación con criterios que permitan identificar los activos intangibles y bienes intrínsecos de las enfermeras. Que el paradigma enfermero sea la base de los planes de estudio y que conocimientos sobre filosofía de la ciencia, por ejemplo, vertebren la ética y la estética de los cuidados para lograr que la humanización que se preconiza se materialice más allá de los deseos y las declaraciones de intenciones y que de manera tan patente han quedado al descubierto con la atención a las personas contagiadas por el COVID-19 durante esta pandemia, agravada de manera significativa por el aislamiento al que eran sometidos y les alejaban de sus familias y seres queridos incluso en el momento de su muerte. Que la formación trascienda del hospital y del Centro de Salud, para situarse en la Comunidad como escenario en el que las enfermeras deben reconocer su espacio de actuación y en el que tanto el hospital como el centro de salud son recursos comunitarios como otros muchos en los que poder desarrollar las competencias las enfermeras. Que desaparezca la idea de que una enfermera por el hecho de estar graduada ya puede incorporarse en cualquier centro, servicio o unidad, resultando imprescindible establecer criterios que determinen claramente dicha incorporación en función de competencias, experiencia, formación y actitudes y no tan solo por criterios de unas bolsas de trabajo que funcionan con intereses espurios y sin que realmente sean capaces de responder a las necesidades del puesto a cubrir. Se podría establecer, como idea, una escala de complejidad en función de la cual se valoraría la contratación. Hacerlo únicamente con el criterio de antigüedad o de cursos que se compran para obtener puntos sin más es algo que se debe modificar si queremos obtener un reconocimiento real y no tan solo oportunista de cobertura puntual.

Otra cuestión que debemos tener presente para que la APSyC y las enfermeras comunitarias adquieran el prestigio y la valoración que merecen es potenciar la investigación que aporte evidencias sobre aquello que hacemos e incorporar las que se van generando como única manera de adaptarnos a los cambios desde el rigor científico que corresponde. Las sociedades científicas son el otro elemento que hay que tener en consideración si realmente queremos madurar como profesión. Seguir dándoles la espalda es renegar de dicho avance y lo que el mismo supone tanto a nivel individual como colectivo.

Finalmente alguien, en algún momento, deberá poner freno al mercantilismo editorial de las publicaciones científicas, que como sucede con los cursos para la bolsa se han convertido en un nicho de negocio que ni tan siquiera aporta las mejores evidencias y que tan solo se fundamenta en criterios mercantilistas de unas cuantas empresas del sector enmascarándolo con epítetos como factor de impacto, citaciones… que son regulados, manejados y manipulados de manera interesada y oportunista para lograr los mayores beneficios.

Un ejemplo claro lo tenemos en los llamamientos que ahora mismo están haciendo las editoras para acaparar artículos sobre la pandemia y el COVID-19, no porque sea de interés sino porque, como en los medios de comunicación, ahora es lo que vende y da audiencia.

En un momento en el que nuestro desarrollo académico ha alcanzado los máximos niveles no podemos conformarnos y pensar que ya todo está hecho. Porque tan solo hemos iniciado el camino de lo que debe ser nuestro posicionamiento y reconocimiento científico, profesional y social. En nuestra mano está revertir una situación que nos sitúe donde merecemos.

Cuando acabe el confinamiento será el momento de retomar la dinámica de cambio. Pero ya no servirá lo que había antes de la pandemia, serán necesarios nuevos planteamientos, nuevas propuestas, nuevas actitudes, nuevas voluntades… por parte de todas/os.

¿Nos sentamos y hablamos o dejamos que otros lo hagan por nosotras?

[1] Martínez-Riera JR. Enfermería, sencillamente complicado. Rev ROL Enf 2005; 28(4):255-264