Mi visión particular e irónica de lo que es la Sanidad Universal para los líderes políticos.

Para Albert Llorens, que sin duda contribuirá a cambiar el escenario político actual

Estamos empezando a naturalizar que en el debate político cabe todo. Los insultos, las descalificaciones, las mentiras interesadas, los reproches, las insinuaciones, las intrigas, las sospechas, las acusaciones infundadas… en resumen cualquier cosa con tal de conseguir ventaja con el enemigo que no adversario.

El problema es que esta situación de crispación, acoso, manipulación y engaño que se observa como algo consustancial al debate político, no queda circunscrita al ámbito de la política, sino que trasciende a la vida social y cotidiana a la que permanentemente alimenta.

La utilización interesada de temas que deberían quedar para el respeto institucional, el análisis sosegado, la reflexión profunda, el debate sereno… tales como el terrorismo, el feminismo, la violencia de género, la educación, la salud… son transformados en meras armas de sus intrigas políticas con el único objetivo de lograr mayor cuota de poder, representación o influencia.

Los lazos, las pancartas, los minutos de silencio, los manifiestos, las declaraciones, los twits… pasan a ser elementos del atrezo con los que adecuan sus escenarios en función de la obra que en cada momento se disponen a interpretar para lograr sus objetivos y sin que tengan el más mínimo interés por transmitir algo que beneficie a su audiencia, que no es otra que la ciudadanía que espera sus resultados y no sus disputas. Obras que tan solo escenifican e interpretan como un juego mediático, demagógico, falso y esporádico en las que no son capaces, si quiera, de generar credibilidad, pero que son seguidas y aplaudidas por una audiencia alienada por las redes sociales y los medios de comunicación, sin capacidad de crítica y mucho menos de acción para acabar con una escenificación que continúan alimentando con su pasividad bien sea por hartazgo o por simple indiferencia. Utilizando símbolos y sentimientos para enfrentar en lugar de unir y arrogándose una propiedad exclusiva de los mismos que ni les corresponde ni tienen derecho alguno a manipular como hacen en beneficio exclusivamente propio. Finalmente, todo vale para lograr imponerse y derrotar, o mejor humillar, al enemigo, que utiliza idénticas armas.

Nos sitúan en una dicotomía permanente, tan absurda como inútil, de derechas e izquierdas, rojos y azules, fachas y comunistas, conservadores y progresistas, buenos y malos… que genera bandos y bandas que se dedican a esperarse en las esquinas para lincharse y poder marcar el territorio en el que mandar. Anulando el diálogo, el compromiso, el debate, el discurso sereno, la argumentación… y por tanto el consenso.

La mujer del César ya tan solo hace falta que parezca honesta, ya no necesita serlo. Lo importante es el efecto, la imagen, el envoltorio, la apariencia, aunque luego no haya nada o lo que haya realmente sea corrupción, mentira e intereses personales. Trabajan la estética, pero olvidan y arrinconan la ética.

Los curriculums se manosean, adaptan, manipulan o, simplemente, se compran, como si el conocimiento fuese un objeto más de consumo que pueda adquirirse con dinero o influencia para la simple apariencia que logre la admiración de su público.

Se pasa de Maquiavelo a Orwell, es decir del Príncipe a 1984. Del fin justifica los medios al control del gran hermano para beneficio del jefe, que no líder, de turno. Y nos situamos en lo que Bauman denomina como el modernismo líquido colocando en los individuos una nueva carga de responsabilidad, en donde los patrones tradicionales son reemplazados por otros auto-escogidos. La expresión modernidad líquida busca definir un modelo social que implica el fin de la era del compromiso mutuo, donde el espacio público retrocede y se impone un individualismo que lleva a la corrosión y la lenta desintegración del concepto de ciudadanía. Nos informamos básicamente de información líquida, en alusión a las propuestas de Zygmunt Bauman, es decir, de aquella información no verificada, sustentada o confirmada; a diferencia de la información sólida, entendida como información documentada, razonada y enriquecida que comprueba su veracidad y que nos sitúa en la era de la postverdad impulsada y alimentada por procesos sociales, pero, sobre todo políticos, en la que la manipulación es más fácil de realizar.

Y claro está, la sociedad que es permeable, absorbe sin filtros de análisis, contraste de ideas o pensamiento crítico lo que día a día se escenifica, generando una masa social amorfa, simplista, apática… que se contagia de la esquizofrenia enfermiza en la que nos tienen sumidos y que desarrollan en el barrizal en el que convierten a la sociedad. El espectáculo del circo romano se reproduce, aunque ahora no sean leones o tigres sino fieras mucho más temibles y peligrosas contra las que los políticos, erigidos en césares, hacen luchar a quienes consideran enemigos de su patria, su bandera, su economía, su ideología… como si de gladiadores se tratasen, mientras el pueblo jalea entusiasmado el desigual combate contra estas nuevas bestias como el desahucio, la pobreza, la exclusión… o entre estos nuevos gladiadores en un intento por sobrevivir. En cualquier caso, si esto no logra saciar al pueblo, siempre queda el futbol o la telebasura en la que suelen participar también. El objetivo es claro, la anestesia de pensamiento o el pensamiento único, lineal y dirigido.

Pero ¿qué tiene que ver esto con las enfermeras y con la enfermería? Pues todo y nada.

Todo porque no quedamos al margen de este gran teatro de la mentira política, al participar por activa o por pasiva en su mantenimiento, cuando no promoción y desarrollo. Y nada porque nada hacemos para tratar que esto se cambie, al pensar que no va con nosotras, que es lo que nos toca y salvo incorporarnos en la queja permanente, no hacemos mucho más.

La pobreza, la migración, la violencia de género, la inequidad, la contaminación, el individualismo, el acoso, la vulneración de derechos… conviven con nosotros como parte del decorado en el que se escenifica esta gran mentira, sin que hagamos nada, o muy poco, para que se erradiquen o cuanto menos se reduzcan. Hemos caído en la trampa de la indiferencia, de la naturalización, del no va conmigo.

Como enfermera no puedo hacer nada, bastante tengo con mis pacientes, mis diabéticos, mis discapacitados, mis úlceras y mi falta de tiempo, que no las personas, las familias y la comunidad. A eso hemos reducido nuestra mirada, que no observación, nuestra asistencia, que no atención, nuestro oído, que no escucha, nuestra actitud, que no emoción, nuestra actividad, que no cuidados. Mecanizamos, automatizamos, estandarizamos, simplificamos… nuestro pensamiento y nuestra actuación abducidos por la hipnosis de un discurso político tan engañoso y rastrero como vacuo, pero que logra lo que pretende, aunque sea a costa de la salud.

Vivimos, aunque traten de negarlo, en una sociedad plural y global en la que la imposición de una cultura ha llegado a su fin, a pesar de que sus discursos se aferren a lo contrario y quieran mantener una supremacía racial, ideológica y de valores tan peligrosa como triste y nociva. Estamos en un mundo interconectado por la comunicación y por lo tanto intercultural. Se requiere, por tanto, avanzar sin negar la evidencia, comprometiéndonos, como ciudadanas/os pero también como enfermeras en este proyecto de aunar esfuerzos y culturas, ser capaces de integrar los elementos culturales conjuntos para ofrecer un servicio más acorde con las necesidades sociales, aunando cuidados y valores desde la libertad y el respeto, porque nada de esto es posible hacerlo por imposición. Resulta por tanto necesario establecer unos mínimos que sostengan y den sentido a la atención; y a partir de ahí, se ha de trabajar por lograr una convivencia con valores promovidos y asumidos por todos para que podamos comprendernos y no caigamos en el discurso político de la confrontación y la lucha.

Las enfermeras debemos ser conscientes, desde nuestras diferentes miradas y planteamientos políticos legítimos y necesarios de que nuestra aportación de cuidados actualmente nos sitúa en el centro de la promoción, preservación y rehabilitación de la salud donde las ciencias y la tecnología no son suficientes, pues son neutras en lo que concierne a los valores humanos, en los que está centrado nuestro paradigma. Por tanto, estamos en disposición de ser referentes para una sociedad que sufre la indiferencia, cuando no el ataque, de gran parte de la clase política, preocupada por su egocentrismo y su supervivencia.

Cuidar siempre está relacionado con ayudar a una persona o a un grupo de personas para satisfacer ciertas necesidades, posiblemente por eso, sea tan difícil de entender para quienes lo ven como algo simple, sin valor, femenino y doméstico. Y desde esa visión el cuidado no tiene sitio, ni tiempo, ni ciencia, ni sabiduría y por lo tanto no tiene un escenario idóneo en el que prestarlo. Y esto conduce a que la enfermera caiga en la trampa que les tienden quienes lo reducen todo a un mero contrato, una técnica, un protocolo, diluyendo su capacidad profesional, que debe centrarse en cuidar, para proporcionar bienestar, confort, seguridad, asesoría técnica, además de los cuidados específicos adecuados y consensuados.

Tan solo si las enfermeras somos capaces de abstraernos al contagio de la mala política y nos centramos en mantener y fortalecer el elemento fundamental, los cuidados, como vínculo fundamental entre las personas, las familias y la comunidad para ser autónomas, responsables, activas y participativas, seremos capaces de ser absolutamente imprescindibles en una sociedad, que es dinámica, cambia y plantea nuevos escenarios y nuevas realidades demográficas, sociales, políticas… que vaticinan un futuro reservado a los cuidados enfermeros, a través de los cuales tenemos la oportunidad de mejorar escenarios, contribuir a generar equidad, identificar y luchar contra la violencia, empoderar a la comunidad, favorecer la resiliencia ante la pobreza… porque todo ello es posible desde la acción cuidadora de las enfermeras.

Si por el contrario caemos en la tela de araña tejida por los políticos actuales, donde las luchas de poder, los personalismos, las intrigas, las mentiras y los engaños impiden cualquier perspectiva de diálogo, de respeto a la diferencia, de valoración de las ideas… nos enredaremos en ella y cada vez tendremos más difícil escapar.

El reconocimiento social de la Enfermería, por lo tanto, oscilará constantemente entre lo que nosotros, como enfermeras, esperamos, y lo que la sociedad identifica de nuestra aportación y el valor que le da. La profesión enfermera se fundamenta en el cuidar y toda concepción de cuidados enfermeros se inserta en un sistema de creencias y valores, que están influidos por un conjunto de factores sociales, culturales, económicos y políticos, que como ya he dicho, están devaluados y en permanente cuestionamiento.

De nosotras depende lo que queremos. Incorporarnos en la dinámica impuesta por los políticos o asumir competencia política para cambiar a los políticos y sus valores. ¿Imposible? No, tan solo es cuestión de creérselo y proponérselo. Porque las enfermeras podemos contribuir a cambiar la sociedad desde el cuidado y a través de los cuidados, con competencia política.

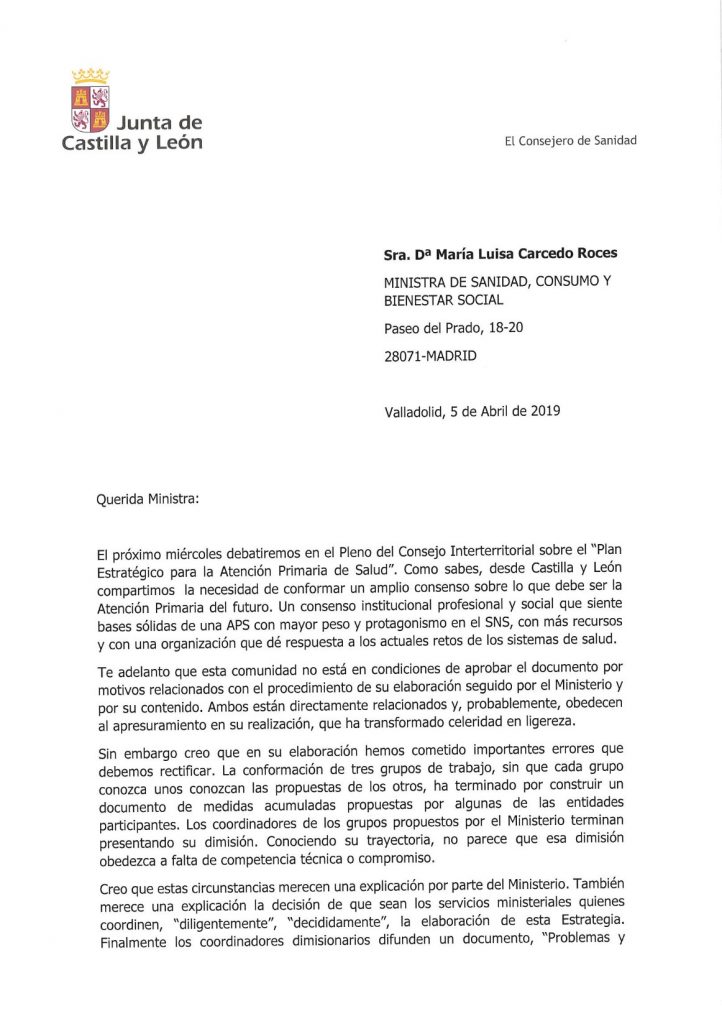

Ayer en el Consejo Interterritorial de Sanidad en el que se presentaba el documento definitivo de la estrategia de reforma de la Atención Primaria (AP), se escenificó el guión de rechazo al mismo, que ya todos conocíamos gracias al spoiler que el Consejero de Castilla y León nos adelantó en forma de carta, hecha pública, a la Ministra de Sanidad, sin tan siquiera conocer el documento final que se iba a presentar.

Como era de esperar dicho spoiler era también el anuncio de un obediente seguimiento del resto de Consejeras/os del PP, como demostración de fidelidad partidista y partidaria y con el argumento de no querer contribuir a lo que ellas/os denominaron en su comparecencia, tras el teatral abandono, un acto electoralista.

Un documento en el que han venido trabajando profesionales de muy diferentes colectivos profesionales, fundamentalmente sociedades científicas, organizaciones ciudadanas e incluso representantes de las Comunidades Autónomas (CCAA), es considerado por quienes abandonan el Consejo Interterritorial y dicen representar y defender la salud de sus respectivas CCAA como un acto electoralista. Su actitud manifiestamente teatral, premeditada y ensayada, sin embargo, deben considerarla como un acto racional y responsable de cara a las/os ciudadanas y ciudadanos que dicen representar, entre los que también se encuentran las/os profesionales de la salud.

Se pueden entender y respetar las diferencias de planteamiento, se pueden debatir e incluso se pueden rechazar, pero desde el diálogo y el respeto a lo que una mayoría no política ha trabajado. Con su decisión partidista ustedes han despreciado a quienes son receptores de la atención que se pretende mejorar, las/os ciudadanas/os, y a las/os profesionales que deben prestarla, por el simple hecho de que el partido que actualmente ocupa el Ministerio es considerado por ustedes como enemigo al que hay que combatir y batir con y por todos los medios en puertas de periodos electorales que es lo que verdaderamente a ustedes les importa por encima de la salud y el bienestar de la sociedad. No sé si para su escenificación

previamente habrán leído el Príncipe de Maquiavelo, pero si no lo han hecho se aproximan bastante a lo que en la citada obra se concluye, es decir, que el fin justifica los medios. Tan solo que en el caso que nos ocupa, el fin, su fin, iba ligado a un objetivo largamente esperado y necesario como es el de la reforma de la AP.

La política, la buena política, se lleva a cabo desde la argumentación de las ideas que se defienden y que pretenden alcanzar un bien colectivo y no con la utilización de argucias efectistas que distraigan la atención de lo verdaderamente importante para conseguir un titular en los medios de comunicación y una descalificación de sus oponentes políticos. En política como en cualquier otra relación social no todo vale. Existen unas mínimas normas de convivencia, y respeto que no deberían olvidarse y mucho menos romperse de la manera caprichosa e interesada como tan frecuentemente hacen. La educación, la buena educación, también debería formar parte de la política. Con su actitud desacreditan a la política y contribuyen a que la ciudadanía cada vez crea menos en lo que defienden por considerar que se aleja de manera clara de lo que son sus verdaderas necesidades y demandas. Pero esto parece que a ustedes no les preocupe demasiado.

En cualquier caso el documento, muy a su pesar, se ha aprobado y ahora se deberá trabajar para que el mismo pase de ser una guía de acciones y objetivos a una clara concreción de cambios que permitan la mejora de la AP. Y es en ese punto en el que ustedes, como el resto de Consejeras y Consejeros, responsables de la sanidad de sus CCAA deben actuar para que con las competencias que tienen les permitan introducir los cambios que tanto ciudadanía como profesionales han identificado. Ese era y debe ser el momento de su actuación real y no la escenificación de una crónica por ustedes mismos anunciada con claros y manifiestos intereses electoralistas que, paradójicamente, es lo que denunciaban.

Pues ahora ya no juego y me voy! ¿Les suena? Pues que lo hagan los niños puede tener su gracia, pero que lo hagan quienes dicen representarnos les puedo asegurar que no la tiene de ninguna de las maneras. A ver cuando maduran, por el bien y la salud de todas/os.

Hoy en el Consejo Interterritorial se presenta el documento “Marco Estratégico para la Atención Primaria de Salud” promovido por el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, fruto del trabajo y del consenso de profesionales, ciudadanos y representantes de los Servicios Sanitarios Públicos autonómicos.

Lo que debiera ser un foro de análisis y reflexión para lograr el consenso necesario que permitiese aprobar dicho documento, ya ha sido desvirtuado, alterado y manipulado de manera oportunista por parte de algunas/os consejeras/os de sanidad de CCAA, al anunciar su rechazo antes incluso de ser presentado en el citado Consejo.

Una vez más la clase política española, incapaz de generar un debate sereno, riguroso y serio, se dedica a boicotear sistemáticamente cualquier propuesta de mejora con tal de no beneficiar a quien visualizan como enemigo, que no contrincante, político.

El resultado es el que ya todos conocemos, la perpetuación del enfrentamiento, el ataque sistemático, la demagogia… y finalmente la parálisis que impide un cambio tan necesario como deseado de la Atención Primaria de Salud y Comunitaria.

De nada ha servido que las/os ciudadanas/os, a través de sus representantes, hayan apoyado el documento y tampoco que lo hayan hecho la mayoría de las organizaciones profesionales. Prefieren utilizar este proceso como arma arrojadiza, como elemento de disputa, como excusas sin fundamento, como argumento electoralista, contribuyendo así a que la Atención Primaria y Comunitaria languidezca y siga sumida en esa fase terminal y sin sedación en la que la han abocado con su inacción, oportunismo y egoísmo. Parece que todo valga con tal de conseguir un puñado más de votos o que no los consiga a quien identifican como enemigo.

Cuando se vayan a querer dar cuenta, si es que alguna vez lo hacen, el estado de la Atención Primaria de Salud y Comunitaria será tan lamentable que posiblemente sea irreversible y entonces tan solo quede la solución de la eutanasia… pero ni en eso se pondrán de acuerdo. Antes preferirán que agonice para disputarse su cadáver y la forma de deshacerse de él.

¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no observan? ¿Por qué no ven? ¿Por qué no dialogan sobre lo que interesa y preocupa a la sociedad y dejan ya únicamente de oír, mirar y chillar, tan solo preocupados por su interés partidista y exclusivo?. ¿O es que eso no lo saben hacer? Y no es que lo diga yo. Lo dice el reciente informe del CIS en el que se concluye que la mayoría de temas de los que hablan los políticos importan poco a los ciudadanos.

Pero en cualquier caso lo que si que deben dejar de pensar es que las ciudadanas/os de este país somos tontas/os. Háganselo mirar, aunque tan solo sea por la salud de todas/os nosotras/os.

Para Daniel Giménez, quien me ha inspirado esta entrada.

En los últimos días, posiblemente amplificado por la proximidad de diferentes procesos electorales, estamos asistiendo al debate, cuando no a la confrontación dialéctica e ideológica, de diferentes temas como la eutanasia, el aborto o la homofobia.

Con independencia del oportunismo político que estos temas generan por parte de los diferentes partidos políticos, en función de sus ideologías respectivas o de sus intereses particulares, en todos ellos existe un denominador común que es la religión y, concretamente en nuestro país, la religión católica tan presente e influyente en todos los aspectos de la vida pública, tanto de creyentes como de no creyentes. Aunque más que la religión en estos casos, no lo es tanto las creencias que sustentan a esta, como la institución que las gestiona, difunde y defiende como es la Iglesia católica

Así nos encontramos con la implicación directa de la Iglesia en la oferta de cursos para “curar” la homosexualidad, en la injerencia clara para influir en la conciencia de las mujeres sobre el aborto o en la manipulación manifiesta en torno al derecho a una muerte digna. Para ello utiliza las armas que durante tanto tiempo le han servido para mantener a “sus fieles”, la culpabilidad, la resignación, el pecado y el infierno como destino condenatorio a la desobediencia de sus normas.

El problema, por lo tanto, no es que la Iglesia se posicione con relación a estos o cualesquiera otros temas, como cualquier otra persona, colectivo o institución. El verdadero problema es el adoctrinamiento, la injerencia, la manipulación, el sensacionalismo, el dogmatismo, la demagogia… que permanentemente utiliza para demonizar temas como los planteados y trasladarlos no ya al conjunto de la sociedad en la que está inserta, sino a la clase política que se deja influenciar no tan solo ideológicamente sino por la presión que como lobby y poder fáctico se le ha otorgado por dicha clase política en todo el amplio espectro ideológico y que sigue vigente a través de los acuerdos Estado – Iglesia que de manera incomprensible pero evidente se mantienen en un estado aconfesional. Pero no laico y ese es el problema. Lo que conduce a que cualquier decisión que la Iglesia entienda “ataca” a sus creencias de fe conduce irremediablemente a un posicionamiento frontal que condiciona muchas decisiones políticas.

Si bien es cierto que en nuestra sociedad es la Iglesia Católica la que influye de manera tan directa en estos y otros temas relevantes, también lo es que otras religiones actúan de manera similar o mucho más grave en sus ámbitos de influencia. Hace escasos días, por ejemplo, que en el país asiático de Brunéi han aprobado una ley islámica que castiga la homosexualidad con pena de muerte.

Pero centrándonos en nuestro contexto más cercano, resulta paradójico y contradictorio que quien ha practicado, ocultado, consentido e incluso justificado la pederastia, esté realizando cursos para “curar” la homosexualidad, que ellos mismos practican, eso sí, amparados y protegidos por su sacerdocio y su representación divina. Que quien ha colaborado, bendecido y acogido a genocidas y dictadores, cuestione la muerte digna. Que quien ha participado en el robo y venta de niños, esté criminalizando el aborto como un asesinato. Es decir, instaurar la hipocresía y la doble moral como norma, no tan solo de comportamiento, sino para juzgar, creencias o valores que no coincidan con los de su fe dogmática e intransigente.

Las consecuencias de esta injerencia en la sociedad española, sometida durante muchos años a una doctrina religiosa obligatoria que ha marcado su cultura y educación, se traduce en una clara influencia en la salud de las personas, las familias y la propia comunidad y de manera muy significativa, en las mujeres. Y los profesionales de la salud en general, pero muy particularmente las enfermeras, no pueden ni deben permanecer ajenas a los comportamientos, acciones, actitudes y mensajes que la Iglesia católica continúa trasladando.

Teniendo en cuenta que una de las características de nuestra sociedad actual es la pluralidad y la globalidad, cabría decir que la época de imposición de una cultura y de una religión han llegado a su fin. Estamos en un mundo interconectado por la comunicación y por lo tanto intercultural. Se precisa seguir avanzando en esta línea, que todos nos comprometamos en este proyecto de aunar esfuerzos y culturas. Ser capaces de integrar los elementos culturales conjuntos para ofrecer un servicio más acorde con las necesidades sociales, con sus normas y valores. Cualquier proceso de atención enfermera requiere aunar cuidados y valores. Y esto jamás se consigue por imposición. Por ello resulta tan importante establecer unos mínimos que sostengan y den sentido a dicha atención; y a partir de ahí, se ha de trabajar por lograr un respeto a los valores, normas y creencias por diferentes y contradictorios que nos puedan resultar. Se trata, en definitiva, de respetar sin que se tenga, necesariamente, que compartir.

Las enfermeras, y en particular las enfermeras comunitarias, debemos mantener, por tanto, un profundo respeto hacia las personas, las familias y la comunidad a las que prestamos cuidados a través de un singular estilo de implicarlas sin condicionar ni imponer.

Por eso resulta imprescindible que la atención integral, integrada e integradora que prestamos las enfermeras a través de los cuidados se haga con un abordaje no tan solo biopsicosocial, sino también espiritual.

Pero,

¿no estoy cuestionando la influencia de la iglesia y de la religión? Si,

efectivamente lo que cuestiono es esa injerencia, la de la religión y la de

quien, sobre todo, la representa, la iglesia. Pero es que como bien dice Sánchez,

citado por Veloza y Pérez: “el término

espiritualidad que es muchas veces utilizado como sinónimo de religión, tiene

un sentido mucho más amplio y más complejo que ésta y agrupa las ideas

filosóficas acerca de la vida, su significado y su propósito. Lo espiritual no

es prerrogativa de los creyentes, sino una dimensión dentro de cada persona.”[1]

Por todo lo dicho, es imprescindible que las enfermeras, más allá de nuestras creencias y valores, sepamos respetar las de otras personas, culturas o religiones para prestar cuidados que se adapten a las necesidades y demandas de la población a la que atendemos que es plural y multicultural. Todo ello enmarcado siempre en la legislación existente y en nuestro máxima norma de actuación que no es otra que el código deontológico enfermero.

La sociedad, es dinámica, activa y debe ser participativa y por tanto sujeta a cambios que plantean nuevos escenarios y nuevas realidades demográficas, sociales, políticas… que configuran un futuro reservado a los cuidados enfermeros. La persona es, o al menos debe ser, considerada globalmente y la enfermera debe centrar su atención en dicha globalidad. Dicho de otro modo, la espiritualidad, la conciencia, el autoconcepto, el modo de vida, el bienestar, los sentimientos, las emociones, los vínculos, las relaciones… deben ser tenidas en cuenta más allá de los signos y síntomas, como dimensiones de la práctica enfermera. Los cuidados enfermeros se refieren a una realidad compleja, no lineal, en evolución, y las palabras para expresarla reflejan, hoy en día, el nivel de desarrollo del conocimiento en la disciplina, en el que inevitablemente debe contemplarse la espiritualidad, ya que la práctica de los cuidados enfermeros, en el contexto actual, pone a la enfermera en el corazón de la vida, en contacto con la salud y la muerte, donde las ciencias no son suficientes, pues son neutras en lo que concierne a los valores humanos. Pero no podemos ni debemos nosotros, como enfermeras, determinar qué es lo que está bien o mal, acertado o erróneo, según nuestros valores o creencias, porque eso es tanto como querer modular la voluntad individual de las personas y anular los derechos que como tales tienen.

Recientemente en los grupos de trabajo de la estrategia de reforma de AP impulsada por el Ministerio, trasladé la necesidad de que se recogiese la espiritualidad en el abordaje de la atención. Petición que tuve que explicar dado que se entendió que lo que solicitaba era que se contemplase la religión como parte de dicho abordaje. Hasta ese punto la Iglesia ha logrado mediatizar nuestras mentes al relacionar en exclusiva la espiritualidad con su fe. Como hace la derecha, la iglesia, tiende a apropiarse en exclusiva de determinados sentimientos, valores, símbolos y creencias que ni son suyos en exclusiva ni les pertenecen. Será por eso que congenian tanto.

Está claro, por otra parte, que la medicalización y la tecnología no contribuyen a identificar la espiritualidad como parte del contexto de atención.

La

modernidad ha desarrollado el racionalismo. Ha difundido la idea de que la

tecnología puede aportar soluciones técnicas a todos los problemas que aquejan

a la humanidad. Si bien es cierto que la técnica forma parte de nuestra

existencia, no lo es menos que deberemos tener en cuenta qué hacer con ella.

Insistir en esto parece, no pocas veces, una reiteración innecesaria ya que se

da por supuesta en enfermería; sin embargo, cada vez con mayor fuerza van

aumentando las voces que hablan de falta de ética, y de deshumanización. Por

ello, es necesario articular el contenido de nuestra responsabilidad

profesional, no sea que la evolución de la Enfermería como ciencia vaya dejando

escapar su esencia fundamental, la de los valores que le sirven de sostén. La

ciencia ha de correr paralela con esta dimensión humana y, por ello, situarse

en el ámbito de lo moral, en el que la espiritualidad es fundamental, con

independencia de lo que cada cual crea o profese.

[1] Sánchez, B. Análisis del paradigma de enfermería. En El arte y la ciencia del cuidado. Citado por: Veloza M., Pérez B. La espiritualidad: componente del cuidado de enfermería. Hallazgos, 2009, 6, 11. 151-162. Universidad Santo Tomás Bogotá. Colombia.

No deja de resultar curioso que tras la reunión mantenida ayer en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social entre los tres grupos de trabajo, profesionales, ciudadanos y comunidades autónomas, en las que se debatió el documento “Marco Estratégico para la Atención Primaria de Salud” , hoy el Consejero de Sanidad de Castilla y León airee la carta remitida a la Ministra de Sanidad dando a conocer su postura con relación al mismo, previamente a la celebración del Consejo Interterritorial que se anunció iba a ser convocado.Y digo que no deja de ser curioso, porque antes de que concluyese la reunión de ayer, todos los presentes, incluyendo al representante de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, admitieron que se siguiera trabajando en el documento para perfilarlo e incorporar aquellas propuestas que las partes considerasen. Pues bien, el señor consejero, por razones que sospechamos, aunque él las oculte en su extenso escrito, argumenta excusas que pudiendo tener parte de razón, como ayer mismo se debatió, no deberían impedir lograr un consenso tan necesario como deseado. Pero está claro que si de algo adolecemos en este país es de voluntad de consenso. Preferimos el enfrentamiento y el «de qué se habla que me opongo», con tal de no dar «ventaja» al que se considera como enemigo aunque se le llame querida/o. Si todo ello ocurre en puertas de unos comicios electorales, las respuestas, posiciones y desplantes empiezan a cuadrar. Se piensa más en el interés particular, partidista y partidario que en el interés de la población por la que todos debemos trabajar y, si me lo permiten, en primer lugar los políticos que se cansan de recordarnos que son sus representantes.No vamos a ocultar que el proceso haya podido ser precipitado y que la metodología empleada tenga mucho recorrido de mejora, pero nadie puede negar, aunque lo haga, que la decisión política ha sido valiente y que al menos se ha dado un paso al frente que hasta la fecha nadie había dado.No deja de ser curioso también que el señor consejero en su escrito de alegaciones y disculpas no solicitadas por quienes hemos sido destinatarios del escrito, más bien se sitúa en la conocida expresión latina de «excusatio non petita, accusatio manifesta». Utiliza a determinados miembros del grupo de trabajo de profesionales para argumentar su acusación y posterior decisión, así como a los dimisionarios coordinadores, que se apartaron sin hacer ruido y trasladando su punto de vista con libertad pero sin boicotear nada. Sin embargo no hace alusión alguna al consenso unánime del grupo de ciudadanos que, identificando fallos del proceso, manifiesta su conformidad, necesidad y oportunidad del documento. Curioso también que utilice como escudo a unos profesionales a los que en su propia comunidad no trata con la misma vara de medir que ahora parece exigir al ministerio.Y puestos a hacer críticas, estaría bien que incorporásemos la autocrítica también y que no tan solo viésemos la paja en el ojo ajeno.Porque lo que no se puede pretender es crear un traje a medida para la comodidad de algunos profesionales o de algunas comunidades autónomas. Lo que se pretende es consensuar un marco de referencia, una estructura sólida, para el desarrollo de la Atención Primaria, en el que queden claros algunos aspectos transversales y de concepto que permitan la posterior organización, gestión, evaluación… de la misma. Seguir con el actual modelo es lo que parece que a algunos les encantaría para seguir llorando, instalados en la queja permanente sin hacer absolutamente nada más.El oportunismo político, sindical y profesional de tumbar este intento tan solo puede entenderse desde la falta de voluntad real por cambiar un modelo tan caduco como ineficaz e ineficiente.Sería deseable que todos hiciéramos un ejercicio de reflexión y de humildad para dejar de mirarnos los ombligos, alzar la mirada y comprobar, la demanda que desde la ciudadanía se nos está trasladando y que ayer se pudo oír de manera clara. No hacerlo es un acto no tan solo de egoísmo sino de traición a la comunidad a la que tantas veces repetimos que nos debemos.Señor Consejero, si con su escrito lo que quería era condicionar, lo ha conseguido seguro. Podría haberse esperado a manifestarse en el Consejo Interterritorial tras la lectura del documento final, pero ha preferido, claramente, poner una carga de profundidad en la línea de flotación del ministerio, por razones que usted enmascara en su escrito. Pero realmente a quien hundirá con su decisión aireada intencionalmente es a la Atención Primaria. Creo que esto deberá explicárselo a los ciudadanos. Y creo que los ciudadanos tomarán buena nota de lo que usted ha hecho.Mi defensa, eso sí, no es hacia el Ministerio. Que nadie quiera hacer oportunismo también con mis palabras. Mi defensa es hacia lo que considero es una responsabilidad compartida y global y no una reivindicación individualista, oportunista y fuera de lugar. Mi defensa es hacia la Atención Primaria de Salud y Comunitaria tan maltratada y herida. Cada cual que saque sus propias conclusiones, pero sin duda perder esta oportunidad puede suponer la muerte definitiva de la Atención Primaria. Pero a lo mejor es que es lo que se quiere…Y de lo mío qué?

Esta reflexión, es tan solo eso y no pretende absolutamente nada más. No es mi intención interpelar, ni acusar a nadie de nada. La hago a título exclusivamente personal, como profesional de Atención Primaria de Salud, más concretamente como enfermo comunitario, que desde hace más de 33 años creo en este modelo de Atención por, para y con la comunidad. Me provoca una inmensa tristeza que no queramos salvarla.

No espero, ni deseo establecer un intercambio epistolar al respecto.

Gracias

José Ramón Martínez Riera

Enfermero Comunitario

La reforma de la Atención Primaria (AP) lamentablemente y como dicen los ingleses, es “Old news no news’, espiral que no por repetida deja de ser menos preocupante.

Sin embargo, por repetida y vieja que sea esta noticia, lo que no deja de ser es una necesidad que parece no tiene posibilidad de que se convierta en la realidad que tanta falta hace.

Hasta ahora siempre ha dado la impresión de tratarse de una clara y manifiesta falta de voluntad política. Sin embargo, cuando finalmente parecía que se habían alienado los astros para que esa falta de voluntad se tornase en una decidida toma de decisión por acometer la reforma, lo que ha sucedido es que la precipitación, las prisas por las urgencias y la falta de planificación derivada de las anteriores, no han permitido dar respuesta a lo verdaderamente importante, que no es otra cosa que reformar en profundidad un modelo como el de la AP tan necesitado de cambios profundos al tiempo que tan importante y necesario para la población. Por lo tanto, la alegría y esperanza iniciales, de que por fin se pudiese acometer, ha dado paso a la incertidumbre tras las dimisiones de los coordinadores, nombrados por el propio ministerio, por, según parece, injerencias de este en su cometido como tales coordinadores.

Pero, para hacer justicia, es necesario destacar que, en el reciente intento de la denominada estrategia de reforma de AP, no tan solo las comentadas prisas y falta de planificación de los responsables políticos, han sido las causas de esta incertidumbre generada. Considero que en este proceso todos los participantes han tenido o están teniendo parte de responsabilidad. Porque si bien es cierto que las prisas nunca son buenas consejeras, no es menos cierto que los representantes de los diferentes colectivos que intervienen, con mayor o menor participación, no han estado a la altura, no de lo que cabía esperar de ellos, sino de lo que se les debiera exigir como protagonistas que dicen ser del modelo que se pretende reformar. Pues en lugar de pensar en la reforma de la AP se ha pensado más en la reforma que diese respuesta a sus intereses y con ello pueden contribuir a que la sociedad tenga que continuar siendo atendida por un modelo medicalizado, asistencialista, biologicista, hospitalcentrista y centrado en la enfermedad, que genera dependencia y una creciente demanda insatisfecha.

Confundir la estrategia de reforma con una plataforma de reivindicaciones laborales y profesionales, por muy legítimas que inicialmente puedan parecer, es contribuir al fracaso de la propia reforma en la que todos coinciden como imprescindible, pero que, sin embargo, a la hora de la verdad se ha demostrado que los personalismos, egocentrismos, corporativismos, egoísmos y un largo repertorio de “ismos” más han desembocado en el intento por lograr cuotas de poder y espacios para alimentarlo, en lugar de facilitar los cambios que requieren de una indudable generosidad que no parece se quiera tener por parte de nadie.

Y de aquellos polvos vinieron estos lodos que, una vez más, sumen en el fango a la AP paralizándola e impidiéndole avanzar.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el tiempo para dar respuesta a este intento de reforma queda reducido a un suspiro en el que va a resultar muy difícil lograr los cambios anhelados por algunos y que para otros, sin embargo, parece constituyen una amenaza a la zona de confort generada con su conformismo e inmovilismo.

Queda por ver si la promesa de llevar a cabo la prueba extraordinaria de acceso a la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria en este año acaba en idéntica decepción que la reforma de la AP y que, sin duda, supone una oportunidad de regularización de una situación que debería haberse resuelto hace mucho tiempo. De nuevo la voluntad política, tan largamente negada se volvió a generar y con ella la esperanza de poder ver cumplido un deseo que obedece a un derecho recogido en una norma largamente incumplida.

Como si de un epítome se tratase, de manera sistemática se repiten las palabras que hablan de la reforma de AP con el aparente y único fin de lograr una mayor claridad de lo dicho, pero que sin embargo tan solo se queda, en una figura retórica sin capacidad, no tan solo de convencer sino de concretar nada.

Estamos pues, otra vez, en un nuevo impás, tras las dimisiones comentadas y con el papel que ha asumido, aunque parece ser que nunca lo dejaron de tener, los responsables ministeriales, en una carrera contrarreloj en la que son muchos los intereses, pocas las voluntades y enormes las dificultades en unos momentos en los que los posicionamientos electoralistas por parte de quienes finalmente tienen la capacidad de decidir, las comunidades autónomas, no configuran el mejor escenario para el cumplimiento de una obligación con la ciudadanía a la que representan.

Pero también estamos, los profesionales, ante una nueva oportunidad de demostrar que la reforma que decimos anhelar no es tan solo una pose o un eufemismo sino una verdadera y sincera apuesta por desprenderse del narcisismo profesional y adquirir un compromiso que permita recuperar la ilusión de una AP y comunitaria en la que la salud recupere el protagonismo usurpado por la enfermedad, la promoción de la salud ocupe el lugar que le corresponde como eje de todas las acciones, la participación ciudadana sea algo más que un eslogan, los diferentes sectores se impliquen en la generación de la salud comunitaria a través del trabajo intersectorial, el trabajo en equipo se fundamente en la transdisciplinariedad que impida la rigidez de los marcos competenciales para dejar paso a la identificación de objetivos comunes en los que trabajar de manera conjunta y no tan solo como grupo, en la que la asistencia fragmentada deje paso a la atención integral, integrada e integradora, en la que la familia deje de ser un recurso de colaboración para el cuidado para convertirse en foco de una intervención que identifique sus necesidades reales, en la que el centro de salud deje de ser el único recurso de salud para pasar a ser un recurso comunitario más desde el que articularse con otros recursos, en la que la comunidad sea el contexto donde las intervenciones faciliten y promuevan su participación real, en la que, en definitiva, se convierta en una respuesta a las demandas y necesidades sentidas de las personas, familias y comunidad.

Tan solo desde ese posicionamiento se logrará romper la retórica del epítome eterno de la reforma de la AP, en la que las enfermeras debemos jugar un papel fundamental, pero huyendo de pretensiones excluyentes que para nada deben impedir el trabajo basado en el paradigma que nos identifica y diferencia, pero que, al mismo tiempo, nos permite trabajar en equipo desde el respeto.

Por todo ello la reforma de la AP tampoco puede ser una metáfora, ni un eufemismo, ni un discurso demagógico, sino tan solo una realidad. En nuestras manos, voluntad, generosidad y humildad está. Esperemos que el resto de actores y, sobre todo, los decisores políticos, tengan el mismo compromiso.

Se cumplen casi 35 años de la puesta en marcha de los primeros centros de salud en nuestro país y con ellos del que se vino en llamar el nuevo modelo de Atención Primaria de Salud (APS). El tiempo en su objetividad no deja lugar a dudas sobre el periodo transcurrido. Sin embargo, la subjetividad con que siempre es vivida el tiempo nos puede hacer pensar que esos 35 años no han sido prácticamente nada o que, por el contrario, son una eternidad. Todo dependerá de quien haga la valoración de ese tiempo y lo que en el mismo haya vivido, aportado o recibido.

En cualquier caso, es incuestionable que son 35 años que pronto se cumplirán y que permitirán hacer valoraciones de toda índole por parte de quienes, de una u otra forma, han sido actores de su evolución.

No pretendo con esta entrada hacer una valoración de lo acontecido. Ni tan siquiera un recuerdo de lo vivido o una reflexión de su evolución. Pero sí que quisiera situarme en el que entiendo puede ser un punto de inflexión en este recorrido de la APS.

Tras esos 35 años de luces y sombras, en el que se ha alcanzado un alto grado de deterioro del modelo, un hartazgo considerable de los profesionales, una desilusión evidente de la ciudadanía, una parálisis de los gestores y una indiferencia casi absoluta de los políticos, se ha llegado a un punto en el que, o se acometía una reforma del modelo en toda regla o este estaba abocado a su colapso y fracaso.

No es que ahora sea más evidente el deterioro, o más fuerte la protesta, o más patente el desencanto. Las cosas no pasan de repente, sin previo aviso. Como cualquier proceso tiene su inicio, desarrollo y finalmente su eclosión o muerte. Y la APS, estaba a un paso de su muerte. De hecho, en muchos aspectos, ya había signos claros de la misma.

Pero nadie parecía quererse dar cuenta y como si de un enfermo terminal se tratase se estaba manteniendo en estado vegetativo y sedado, en el mejor de los casos o con medidas de claro encarnizamiento terapéutico mediante la administración de medidas tan insuficientes, ineficaces e ineficientes para lograr su necesaria recuperación. Quienes así actuaban, los políticos y los gestores por ellos nombrados, no mostraban la más mínima voluntad por remediar tan fatídico desenlace. Mientras tanto, sus “familiares más allegados”, las/os profesionales que mantenían una fe ciega en las posibilidades de tan moribunda APS, avisaban permanentemente de la gravedad de la situación. Como resultado de todo ello, una parálisis mantenida que consumía unos recursos insuficientes, impedía obtener la respuesta que de ella se esperaba o se deseaba y generaba tanta frustración como indignación entre quienes padecían su deterioro, las/os profesionales, o sufrían sus consecuencias, las personas, las familias y la comunidad.

Los Centros de Salud se configuraron como mausoleos en los que la APS permanecía enterrada en vida, sin que se pudiese celebrar el sepelio, ni asumir el duelo de su definitiva pérdida, lo que provocaba un estado de permanente incertidumbre, desconsuelo y desesperanza.

Incluso había voces que clamaban por una eutanasia que permitiese finalmente acabar con el sufrimiento, pero que nadie se atrevía aplicar, ni tan siquiera plantear como posibilidad real al final del proceso.

Pero también había quienes creían que la recuperación era posible si realmente existía voluntad política para acometerla a pesar de la gravedad y del tiempo de sufrimiento al que se le había sometido.

Lo que estaba claro es que se iba a necesitar un cambio total de intervención. No bastaba con lograr que respirara de nuevo para seguir languideciendo. Era imprescindible que, una vez, recuperada, asumiese nuevos comportamientos y hábitos que le permitieran cambiar radicalmente su organización vital y las respuestas que de la misma debían derivarse.

Pero el símil hay que llevarlo a la realidad. No se recuperará con el beso de un príncipe, ni rompiendo el hechizo de una bruja o aplicando una pócima mágica. La recuperación precisa de un compromiso claro, para empezar, de los políticos y sus agentes, ministros, secretarios de estado, directores generales, consejeros… sin los que no será posible. Después de las/os profesionales asumiendo que también ellas/os deben cambiar asumiendo compromisos y competencias, y finalmente de la ciudadanía asumiendo responsabilidad y haciendo un uso racional de los recursos a través de su participación activa en el proceso de toma de decisiones.

Y parece ser que se ha optado por actuar de manera decidida y rápida. Se ha generado un proceso participativo de todos los agentes implicados en el análisis y propuestas de mejora de la APS. Por lo tanto, la voluntad política, en esta ocasión parece que existe, tras largos años de inacción.

Ahora son las partes, políticos, profesionales y ciudadanía, quienes tienen la última palabra para lograr el consenso necesario para restablecer a una APS tan necesaria.

Estamos pues, ante un escenario en el que los diferentes actores deberán medir de manera muy clara sus interpretaciones e intenciones. Huyendo de protagonismos estelares en una función coral en la que todas las aportaciones son necesarias, pero teniendo en cuenta también que es un escenario con unas características muy definidas en el que no pueden ni deben participar determinados actores que lo único que lograrían sería distorsionar, enfrentar y hacer fracasar el objetivo planteado.

La APS no puede ni debe convertirse en una mala copia del hospital. En la APS deben participar las/os profesionales con perfiles competenciales ajustados a lo que de la misma se espera y no ser un cajón de sastre en el que cualquier profesional tiene cabida. La APS es y debe ser un ámbito de atención integral, integrada e integradora que minimice la fragmentación en base a patologías, órganos, aparatos, sistemas, ciclos vitales…

La reforma que se pretende y que es la única que puede situar de nuevo a la APS en el lugar que le corresponde para dar respuestas eficaces y eficientes, consiste en un cambio de paradigma que desplace a la enfermedad en beneficio de la salud, que recupere los órganos de participación ciudadana, que sitúe a la promoción de la salud como eje de toda la actividad, que parta de los principios de la salutogénesis para potenciar los activos para la salud, que sitúe al centro de salud como un recurso comunitario más y no como el exclusivo, que la intersectorialidad sea una realidad de trabajo compartido en el desarrollo de estrategias de salud…

Las enfermeras comunitarias que tanto han aportado en estos 35 años al desarrollo de la APS, han tenido que contemplar cómo se les desplazaba, arrinconaba y despreciaba, dando paso a profesionales cuyo único objetivo era el de la jubilación apacible y alejada de los turnos del hospital. Clara muestra de una nefasta política de personal que no tan solo no resuelve los problemas de base, sino que incorpora nuevos problemas que finalmente conducen al deterioro de la APS y al hartazgo de quienes aún siguen creyendo que la APS es algo más que un paraíso, tan irreal como interesado para unos pocos.

Ahora tenemos la oportunidad redefinir el modelo de APS que queremos y en el que creemos. No permitamos que se incorpore el oportunismo mediante el cual se incorporen perfiles profesionales que no obedecen a la realidad ni a las necesidades de la sociedad. No nos dejemos seducir por los modelos adoptados por otros colectivos, que no nos son aplicables desde nuestro paradigma. Si partimos de paradigmas diferentes debemos asumir que tenemos comportamientos y respuestas diferentes.

Las enfermeras especialistas de pediatría y de geriatría tienen, en el ámbito hospitalario y sociosanitario, respectivamente, definidas sus competencias y así se desarrollan en sus respectivos planes formativos. La atención a las personas, familias y comunidad en APS está centrada en los abordajes integrales con perspectiva de salud y de participación. La incorporación regular de estas especialistas en APS tan solo contribuiría a la parcelación de la atención, en el mejor de los casos, y al enfrentamiento entre profesionales en su defensa competencial, en el peor de ellos. La salud, no es de nadie y es de todos, pero lo que no puede convertirse es en un nuevo trofeo al que todos quieran acceder.

Las enfermeras especialistas en pediatría y geriatría, sin embargo, tendrían un papel fundamental como referentes/consultoras de los EAP, como ya sucede, por ejemplo, con las enfermeras educadoras de diabetes. Se trata de planificar adecuadamente su perfil, ubicación, articulación y coordinación con las enfermeras comunitarias.

Por lo tanto, no es cuestión de excluir a nadie, ni de generar campos acotados de exclusividad, pero sí de definir y planificar, desde el rigor metodológico, la coherencia organizacional y la racionalidad de los recursos la mejor manera de dar valor y visibilidad a las especialidades enfermeras. Lo contrario conducirá a una progresiva desvalorización de las especialidades enfermeras al no identificarse con claridad su aportación y a provocar, una vez más, enfrentamientos y pérdida de una unidad tan necesaria como esperada.

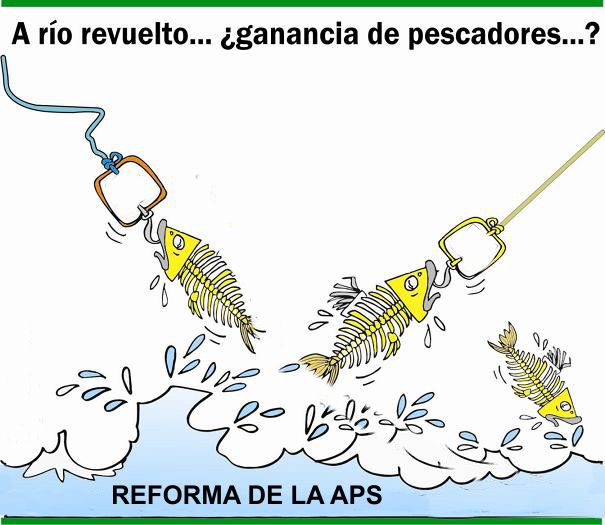

No hagamos de esta reforma un río revuelto en el que se identifique que puede haber ganancia para cuantos al mismo se acerquen a pescar, porque la pesca es la que es y no da para todos.

En la medida en que seamos capaces de analizar y reflexionar sobre cómo, cuándo y dónde tenemos cabida las diferentes especialidades, las dotaremos de sentido y oportunidad. Si por el contrario establecemos una lucha sin orden y a codazos para hacernos hueco, perderemos credibilidad y oportunidad de crecimiento.

En nuestras manos está el identificar la oportunidad que se nos presenta y mirar más allá de poder ocupar una plaza a cualquier precio, para saber cuál es la plaza que de verdad me interesa ocupar.

En sanidad cabemos todos, pero cada cual debe ocupar el sitio donde mejor pueda dar de sí, sin necesidad de desplazar a nadie.

El otro día hablando con un enfermero residente de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, me comentaba que no percibía la necesidad de pertenecer a una Sociedad Científica. Que, no le aportaba nada.

Por otra parte, cuando se convocan actividades docentes, divulgativas, científicas… acaban congregándose siempre las/os mismas/os profesionales, sin que se identifiquen, salvo raras excepciones, a jóvenes enfermeras o estudiantes.

En otro ámbito, como es el de la docencia de grado, en más ocasiones de las que sería deseable, al menos para mí, las/os estudiantes y futuras enfermeras manifiestan que su mayor expectativa es conseguir una plaza fija lo antes posible y cerca de su casa.

Podría seguir exponiendo casos o ejemplos en los que difícilmente se identifica a las enfermeras jóvenes participando y mucho menos aun haciéndolo de manera activa.

Esta realidad que tan solo obedece a la observación, requiere de un análisis profundo que trate de explicar qué es lo que está pasando para que se produzca.

Sería pretencioso y alejado de todo rigor científico que yo tratase de realizar ese necesario análisis en este espacio. Pero como quiera que se trata de un espacio de reflexión y opinión, no me resisto a expresarlos y compartirlos, porque también me parece interesante con el fin de suscitar un debate tan ausente como necesario.

Lo fácil, simple e inmediato sería caer en la tentación de culpar a las/os jóvenes calificándoles y etiquetándoles de indiferentes, pasotas, conformistas, cómodos… como la mejor manera de evitar la reflexión sobre qué es lo que, desde la atalaya de la experiencia, las enfermeras más veteranas estamos haciendo mal o, cuanto menos, no del todo bien para que se estén dando estas situaciones.

Y es en base a esta reflexión sobre la que voy a opinar. Y reitero, opinar. Lo que supone que mi opinión sea subjetiva al estar basada en mi discurso, pensamiento y valores, pero no por ello exenta de un análisis de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Para ello he abandonado mi atalaya y he tratado de exponerme a la realidad. Tratando de comprender determinados comportamientos, mensajes y pensamientos que, desde dicha atalaya denominada experiencia, no logro captar y mucho menos entender. Simplemente, aunque realmente es más complejo de lo que uno se piensa y dice, aplicando la empatía que me permita situarme en el lugar de estas enfermeras jóvenes y de estas/os estudiantes que parece que nada les importe.

Tras esta reflexión, me he parado a pensar sobre qué puede hacer que un/a estudiante tenga tan pocas expectativas de desarrollo profesional e incluso personal o que una enfermera no vea más allá de una “plaza fija” como toda aspiración de crecimiento.

Ubicados como estamos en la Universidad en la que la ciencia, el conocimiento, la investigación… lo impregnan todo, parece que quede poco espacio para nada más. Y es que por definición la ciencia está interesada, sobre todo, por los métodos, las generalizaciones y las predicciones, que desplazan de manera consciente o no, los valores que todos tenemos en la toma de decisiones y en la que no siempre recordamos la importancia del cuidado. Porque las enfermeras aprendemos de la experiencia, pero también familiarizándonos con la teoría enfermera, encontrando la forma de aplicar la teoría a la práctica. La imagen enfermera es, pues, inseparable de su evolución como disciplina y ésta ha evolucionado extraordinariamente desde la perspectiva de sus propias orientaciones y conceptos centrados en el cuidado, la persona, la salud, el entorno, la práctica, la formación, la investigación y la gestión. Cuando todo esto no se integra, entiende e interioriza, da lugar a que se impongan los métodos, las generalizaciones y las predicciones, con el riesgo que ello genera.

En la actualidad las enfermeras tienen que responder a múltiples situaciones muchas de ellas complejas y, sobre todo, individuales, por lo específicas que son. Sin embargo, en el día a día, la relación enfermera-persona puede volverse superficial, vinculada a la solución del problema concreto y con poco abordaje del mismo en su conjunto. Es imprescindible que no pensemos que la humanización es tan solo un complemento o una moda, cayendo en la contradicción de lo que, en muchas ocasiones, se está exigiendo por parte de las organizaciones, que es disponer de enfermeras tecnológicas y sin quererlo, nosotras contribuimos a ello. Esto conduce a que se diluya el campo de acción de las enfermeras que debe centrarse en cuidar para proporcionar bienestar, confort, seguridad, asesoría técnica, además de los cuidados específicos adecuados y consensuados. Tan solo, si somos capaces de transmitir que el elemento fundamental, los cuidados, son la vinculación fundamental con la persona y la familia y se asume la responsabilidad de que sean autónomos, lograremos que entiendan que las enfermeras son y serán absolutamente imprescindibles en la comunidad.

Confundimos con demasiada frecuencia el aprendizaje con la acumulación indiscriminada, fragmentada y no siempre coherente de conceptos, en los que habitualmente se imponen las técnicas, impidiendo o dificultando el pensamiento crítico, el análisis, la reflexión y el debate necesarios para construir el conocimiento enfermero. No se trata, pues, tanto de aprender como de aprehender.

Es cierto que cuidar requiere tiempo y espacio, dedicación y técnica, ciencia y sabiduría, conocimiento teórico y praxis, pero para ello hace falta integrarlo, articularlo, gestionarlo de tal manera que adquiera el sentido y el sentimiento que el cuidado requiere. Cuando lo que hacemos es compartimentalizar el conocimiento en base a la distribución de créditos, las luchas departamentales o el encapsulamiento de las áreas de conocimiento o asignaturas, en lugar de generar espacios de confluencia, interrelaciones, coordinaciones o transversalidades que permitan construir el sentido del cuidado con perspectiva integral y alejada de luchas de poder que tan solo provocan omisiones, duplicidades, solapamientos o contradicciones generadoras de confusión que inducen a que las/os estudiantes se refugien en lo que ha venido en denominarse la zona de confort, pero que realmente es una trinchera para defenderse del fuego cruzado que muchas veces establecemos nosotros mismos.

Si a lo dicho añadimos que cuidar requiere un marco idóneo donde las condiciones estructurales sean favorables para el ejercicio de dicho cuidado y este marco lo limitamos casi exclusivamente al de las instituciones sanitarias, generalmente públicas, lo que realmente estamos contribuyendo es a que la elección para las/os estudiantes se limite a las mismas y que además se haga desde ese aprendizaje memorístico, dirigido y poco creativo que han recibido y que identifiquen a la técnica como elemento fundamental de su desarrollo.

Además la modernidad ha desarrollado el racionalismo, a través del cual se difunde la idea de que la tecnología puede aportar soluciones técnicas a todos los problemas que aquejan a la humanidad. Está claro que no se puede volver la vista atrás y que la técnica forma parte de nuestra existencia, pero la cuestión es saber qué hacer con ella. Insistir en esto parece, no pocas veces, una reiteración innecesaria ya que se da por supuesta en enfermería; sin embargo, cada vez con mayor fuerza van aumentando las voces que hablan de falta de ética, y de deshumanización. Por ello, es necesario articular el contenido de nuestra responsabilidad profesional, no sea que la evolución de la Enfermería como ciencia vaya dejando escapar su esencia fundamental, la de los valores que le sirven de sostén. La ciencia ha de sostenerse en los valores; si la ciencia está hoy en crisis, probablemente sea por esta divergencia antinatural. Ha de correr paralela con esta dimensión humana y, por ello, situarse en el ámbito de lo moral. El valor social de la Enfermería, se centra en la respuesta humana y técnica a la necesidad de cuidados de la persona, bien en salud o en enfermedad y ofrecido con calidad.

La práctica de los cuidados enfermeros en el contexto actual, pone a la enfermera en el centro de la atención, en contacto con la salud y la muerte, donde las ciencias no son suficientes, pues son neutras en lo que concierne a los valores humanos. Pero para ello debemos ser capaces de compartirlo y hacerlo sentir. No se trata tan solo de formar enfermeras sino de que sientan orgullo de serlo. Ser enfermera es fácil, como lo es ser médico, ingeniero o filósofo, se trata solo de estudiar y aprobar. Sentirse enfermera es lo realmente difícil, y transmitirlo para que se identifique, se construya y se interiorice es igualmente difícil, pero posible y, sobre todo, deseable. Esto jamás se consigue por imposición. De ahí que sea necesario establecer unos mínimos que sostengan y den sentido a la docencia enfermera tanto en el aula como fuera de ella; y a partir de ahí, se ha de trabajar por lograrlo.

La espiritualidad, la conciencia, el autoconcepto, el modo de vida, el bienestar, los sentimientos, las emociones, los vínculos, las relaciones… son dimensiones que la práctica enfermera debe tener en cuenta. Los cuidados enfermeros son una realidad compleja que va mucho más allá de un concepto, no es lineal y está en evolución permanente, y las palabras para expresarla reflejan lo que significa la construcción del conocimiento. Pero si no las pronunciamos, no lograremos expresar la realidad enfermera que queremos en oposición a la que tenemos y con la que ni nos sentimos a gusto ni logramos transmitir nuestra esencia y nuestra presencia.

Fuera de las aulas también se construye y quienes tenemos experiencias, vivencias, afrontamientos y enfrentamientos basados en la construcción de la enfermería en la que creíamos y por la que hemos trabajado y sufrido, muchas veces, nos sitúa en una visión de la enfermería y las enfermeras que se ha convertido en algo que entendemos nos pertenece y nos cuesta abandonar para que otros continúen. Y desde esa construcción que entendemos nuestra, sin embargo, nos continuamos enfrentando, separando, debilitando, y sin quererlo estamos contribuyendo a alejar a las enfermeras jóvenes que no entienden ni comparten, nuestros planteamientos y diferencias y, por tanto, se resisten o les inquieta participar en nuestros rígidos escenarios. Nosotras consideramos que no participan porque no quieren, no entienden o no se comprometen y ello nos autoconvence como valedoras de nuestros planteamientos y de nuestra indispensabilidad.

El sacrificio, el esfuerzo, las renuncias, las caídas, los golpes… que la construcción enfermera haya podido provocar, no puede continuar siendo la excusa permanente para considerarnos en poder de la verdad absoluta y de seguir identificando como demonios dentro de nuestra propia profesión a quienes no piensen o actúen como nosotras, estableciendo cruzadas en las que lo único que logramos es que las enfermeras jóvenes busquen zonas de confort huyendo de una guerra que ya no tiene sentido mantener y que mantiene en permanente deconstrucción la enfermería y su identidad profesional y social.

Por su parte las jóvenes enfermeras deben entender de una vez por todas que su participación activa en la construcción de la enfermería no es una opción, sino una necesidad sin la que no será posible avanzar. No se trata de qué es lo que aportan las diferentes organizaciones o instituciones (colegios, sociedades científicas, sindicatos…) sino de lo que se quiere que aporten. Y para ello es imprescindible entrar en ellas y, desde dentro, aunque se tenga que entrar con la nariz tapada, tratar de cambiar lo que huele mal y retirar a quien lo provoca. Quedarse fuera, ya sea desde la indiferencia o desde la queja permanente es contribuir a perpetuar lo que no nos gusta. Y todo ello a pesar de que la implicación puede conllevar críticas, zancadillas, presiones y descalificaciones por parte de quienes se creen en posesión de la verdad absoluta e identifican la enfermería desde una perspectiva única y dogmática.

Cuando aún resuenan las miles de voces que, en pacíficas y multitudinarias manifestaciones, el pasado 8 de marzo, reivindicaban igualdad y respeto, para todas las mujeres, cabe preguntarse si tan necesaria como importante movilización trasciende más allá de la fecha elegida para su celebración.

Sin duda resulta necesario visibilizar, con acciones como las celebradas, la inquietud, demanda, derecho, justicia, igualdad, respeto… a los que tienen derecho las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres.

Sin embargo, tengo la sensación de que este tipo de manifestaciones acaban por naturalizarse, entre la población sin que realmente tenga el efecto que sería deseable. Al mismo tiempo su repercusión y difusión es aprovechada de manera oportunista y partidista por quienes las identifican como una opción política, politizándolas y desvirtuándolas, al desplazar el foco de atención de la mujer y sus reivindicaciones, a los intereses particulares de sus respectivas formaciones que, casi nunca están centrados en las mujeres y sus derechos. La igualdad reclamada, por lo tanto, se transforma en confrontación, a costa de las mujeres y contra las mujeres. Por lo tanto, no favorece la necesaria sensibilización ciudadana sobre un tema tan trascendental y que sigue provocando consecuencias tan negativas y peligrosas sobre las mujeres en particular como sobre sociedad en general.

No soy quien para realizar análisis que requieren una profundidad y conocimientos de los cuales no dispongo y que pueden llevar a realizar planteamientos que no tengan el necesario rigor.

Pero considero que sí estoy en disposición de reflexionar sobre las consecuencias que la desigualdad de género tiene sobre las enfermeras y la enfermería.

A pesar del aparente y significativo avance de la enfermería como disciplina y profesión y de las enfermeras como profesionales en los diferentes ámbitos de atención, la realidad es tozuda y sigue mostrando importantes desigualdades con relación a una y otras. La profesión enfermera arrastra una carga simbólica, relacionada con una lectura tradicional de lo femenino, que influye en la feminización del colectivo profesional, sufriendo similares consecuencias de desigualdad y falta de respetos que las mujeres.

Con relación a la Enfermería, como disciplina, es cierto que ha logrado equipararse al resto de disciplinas universitarias y acceder a los máximos niveles académicos. Sin embargo, su rol en las Universidades sigue siendo residual y en ocasiones, incluso, subsidiario. Algo parecido a lo conseguido por las mujeres en la sociedad.

Con la implantación de los títulos de grado, por ejemplo, las escuelas de enfermería debían pasar a convertirse en facultades. En esos momentos se consideró, que esa aparente igualdad nos otorgaba ya un trato de idéntica igualdad con disciplinas con mucha más trayectoria e incluso que el logro alcanzado ya no requería un esfuerzo de visibilidad que, erróneamente, creímos alcanzado. Así fue como algunas Escuelas pasaron a denominarse Facultades de Ciencias de la Salud en las que se integraban otras disciplinas como Podología, Fisioterapia… quedando oculta la imagen enfermera en una denominación que si bien parecía generar integración e igualdad, lo que realmente estaba logrando era invisibilizar, una vez más, la identidad propia de Enfermería, desde un discurso de normalización tan falso como engañoso.

Pero con ser grave este hecho, no fue el mayor. En aquellas universidades en las que convivían Medicina y Enfermería y otras disciplinas de Ciencias de la Salud, se llegó a la salomónica decisión de generar la Facultad de Medicina para el grado de Medicina y la Facultad de Ciencias de la Salud para el resto de grados de Ciencias de la Salud. Dicha organización impuesta y consentida consiguió mantener las diferencias entre unas disciplinas y otras al quedar segregada Medicina de Ciencias de la Salud como si no fuese con ellos e integrarse en la extraña denominación de Ciencias de la Salud el resto de disciplinas con la consiguiente invisibilización.

Por último, algunas escuelas no tan solo no se convirtieron en Facultades, sino que pasaron a integrarse como departamentos, en el mejor de los casos, o como secciones departamentales en Facultades de Medicina como las antiguas escuelas de ATS.

Tan solo unas pocas se salvaron de esta anómala distribución quedando como Facultades de Enfermería y, por tanto, manteniendo su denominación y visibilidad.

El hecho para nada es casual y obedece a planteamientos de poder y de desigualdad que ni las propias escuelas de enfermería y sus docentes supieron o quisieron identificar como un riesgo evidente, ni los equipos de gobierno de las universidades quisieron ordenar en una nomenclatura tan heterogénea como, en muchas ocasiones artificial y anacrónica.

Pero más allá de las denominaciones de los centros, las desigualdades son patentes en cuanto a la representatividad de las enfermeras en los equipos de gobierno de las Universidades. Ocupar alguna vicerrectoría es algo anecdótico a pesar de que en prácticamente todas las Universidades españolas existen centros de enfermería, que quedan relegados en cuanto al reparto que las universidades españolas establecen y que eufemísticamente denominan de equilibrio entre centros y del que, curiosamente, siempre estamos ausentes. El poder de los centros ejerce un patriarcado que excluye sistemáticamente a las enfermeras de los órganos de decisión.

La Universidad, sin embargo, es un escenario más amable con las enfermeras de lo que es el Sistema Sanitario, en el cual la desigualdad es tan evidente como incomprensible. Como dijo la feminista Gloria Steinem, una profesión se valora menos cuando tiene aproximadamente una tercera parte de mujeres, como es el caso que nos ocupa de enfermería.

Las enfermeras en las organizaciones sanitarias tienen un claro techo de cristal que son las direcciones enfermeras, las cuales tienen una capacidad de maniobra muy desigual y en ocasiones limitada en función de la consejería de la que dependan y, que va a estar determinado por la presión que el lobby médico ejerza sobre el poder político, para que realmente tengan autonomía, capacidad de maniobra y de toma de decisiones.

Como sucede en las universidades el acceso a los organigramas de las consejerías se limita, en el mejor de los casos y salvo honrosas excepciones, a asesorías sin ninguna capacidad en la toma de decisiones. El nombramiento de altos cargos como direcciones generales o secretarías está vetado con la argucia administrativa de que la titulación de enfermera está catalogada en los servicios de hacienda como A2 y para acceder a ellos se precisa estarlo como A1, algo que no sucede en el ámbito académico si quiera y que cuando existe voluntad política se puede corregir sin necesidad de aprobar ningún Real Decreto.

Es decir, una enfermera que puede tener una especialidad, un máster e incluso un doctorado no puede ser nombrada directora general, por no ser personal A2, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con un biólogo, un psicólogo, un economista o un abogado, que con tan solo disponer del título de grado puede acceder a dichos puestos, al ser A1. Y esto no tiene absolutamente ninguna otra lectura, ni respuesta, ni argumento, ni evidencia que el hecho de comparársenos a los médicos que son A1, con el único e inexplicable objetivo de establecer diferencias entre unos y otras. Es decir, el poder médico ejerce una clara discriminación hacía las enfermeras como profesionales, evitando el acceso en igualdad de condiciones de capacidad y mérito a los puestos que se reservan para ellos o para quienes no identifican como “rivales” y que son mucho menos numerosos.

Pero es que, en muchos centros de salud, por ejemplo, las enfermeras no pueden ser Coordinadoras de Equipo por su condición de enfermera, teniendo acceso a dichos puestos exclusivamente los médicos y quedando las coordinaciones de enfermería con dependencia funcional de dichos coordinadores de Equipo.

El cuidado enfermero es científico y profesional y, por tanto, no puede continuar relegado a la valoración doméstica o de asignación por cuestión de género que actualmente aún se hace y que impide que no esté reconocido ni institucionalizado, contribuyendo a la discriminación de quienes lo prestan, las enfermeras, al llevar implícita una clara relación de subordinación.

El acceso a comisiones de investigación de ética, de formación… en muchos casos también queda limitada cuando no anulada, por entender que tienen poco que aportar a las mismas.

En las Unidades Docentes de Formación especializada y gracias a la transformación en Unidades Multiprofesionales en las que se integran las especialidades enfermeras afines a las médicas (Atención Familiar y Comunitaria, Geriatría, Pediatría…) las enfermeras tienen una representación anecdótica e intrascendente como Subdirectoras de la Especialidad correspondiente en el seno de dichas Unidades Multiprofesionales y sin capacidad real, aunque si normativa, de acceder a los puestos de Dirección o Jefatura de estudios que quedan reservados para los médicos, lo que acaba teniendo una clara influencia en la Formación de las residentes de enfermería que siempre quedan supeditadas, por número, a lo que convenga para la formación de los residentes médicos. Una nueva y clara discriminación y desigualdad para las enfermeras.

Por último y no menos importante son los accesos a cargos ministeriales donde la ausencia de enfermeras es total en todos los ministerios, siendo especialmente sangrante el caso del Ministerio de Sanidad, donde incluso en el último Consejo Asesor de la Ministra, tan solo existe una enfermera que ni tan siquiera ejerce como tal al ser abogada y hacerlo como profesora universitaria en la Facultad de derecho de una universidad.

Pero más allá del acceso a puestos de responsabilidad, las enfermeras sufren discriminación, acoso y desigualdad en sus puestos de trabajo habitualmente con permanentes cuestionamientos a sus capacidades y competencias cuando no limitaciones a aquellas competencias para las que no tan solo están perfectamente capacitadas, sino que cuando se les ha permitido desarrollarlas han demostrado ser más eficaces y eficientes que otros profesionales. Lo que sin duda es una de las principales causas para que se les impida ejercerlas.

Se puede decir que es tratar de buscar los tres pies al gato el asimilar la situación planteada con el feminismo, el acoso a la mujer e incluso la violencia a la mujer. Pero es que las similitudes son tantas que lo que realmente cuesta es abordarlo desde otra perspectiva que no sea esa.

Se trata de una violencia estructural, corporativista y organizativa. Pero violencia, al fin y al cabo, al representar la anulación de igualdad de oportunidades a través de normas, comportamientos y regulaciones que discriminan y anulan la igualdad por razón de género, al ser identificada, asumida e interiorizada social y corporativamente enfermería como femenina y a las enfermeras como las mujeres que la integran. Cualquier otro planteamiento o justificación son única y exclusivamente argumentos creados, sustentados y mantenidos artificialmente por las administraciones por criterios exclusivamente patriarcales derivados del lobby médico que aún hoy prevalece e impregna de estereotipos y tópicos la imagen enfermera y su capacidad real de respuesta y que son absolutamente anacrónicos con relación a la realidad social, académica y profesional de las enfermeras actualmente.

Si a todo lo ya comentado añadimos el flaco favor que la Real Academia de la Lengua (RAE) hace con sus trasnochadas decisiones con relación a la enfermería y las enfermeras y los “favores” que a otras disciplinas realiza con asombrosa cortesía y generosidad, contrariamente a lo que hace con nosotras. Y para muestra un botón. Recientemente ha incorporado en “su” diccionario el que a los dentistas se les denomine Doctor, tal como recogen en su punto 3 de la referencia al dentista “3. m. y f. Médico u otro profesional especializado en alguna técnica terapéutica, como el dentista, el podólogo, etc. U. frec. como tratamiento. Doctor, ¿cuándo notaré mejoría?” A nosotras, las enfermeras, no tan solo no se nos reconoce, sino que se nos ningunea permanentemente la denominación que nos otorga un título académico que poseemos. Una vez más tan solo exigimos lo que nos corresponde y no como los dentistas que se les otorga por deferencia, gracia o gratitud.

No es un lamento, ni una queja, ni una pataleta. Se trata de una reivindicación legítima a un derecho de igualdad y de eliminación de las barreras que impiden que las enfermeras puedan tener los mismos derechos que cualquier otro profesional, al igual que se les exige ya, idénticos deberes y obligaciones.

Por ello resulta necesario seguir reivindicando una igualdad que por derecho y mérito nos corresponde a las enfermeras y que sistemáticamente se nos niega por razón de género. Pero las enfermeras, como sucede con las mujeres en la sociedad, no quieren privilegios ni concesiones. Tan solo exigen respeto e igualdad

Como los hombres con relación al feminismo, son muchos los médicos que entienden, apoyan y acompañan a las enfermeras en esta demanda. Pero aún prevalecen los discursos excluyentes, prepotentes, egocéntricos y descalificadores de otros que, además, ocupan cargos de relevancia en organizaciones e instituciones que siguen teniendo impacto cuando no influencia en la modificación de estos comportamientos que perpetúan el machismo profesional con graves consecuencias tanto para las víctimas, las enfermeras, como para la sociedad que se ve privada de aportaciones valiosas que pueden y saben ofrecer las mismas.

Por último, la masculinidad enfermera aún no ejerce la influencia positiva que de ella cabe esperar, en el seno de la profesión enfermera, al no haberse desprovisto del machismo con el que las enfermeras hombre se incorporan a enfermería y que impide integrar con naturalidad su aportación masculina.

La desfeminización de la enfermería no se agota con la sola presencia de hombres, sino con la deconstrucción del cuidado enfermero como algo propiamente femenino, inscrito también en lo masculino y que es identificado por el hombre enfermera como vulnerabilidad. La fortaleza, por tanto, pasa por que el hombre asuma dicha vulnerabilidad y, que, desde su masculinidad, construya su propio resurgir y su supuesta victoria en un ámbito femenino en el que, actualmente aún, se siente vencedor y dominador, desde la ética del cuidado y la feminidad del mismo. Es decir, tiene que lograse una masculinidad renovada que aproveche el espacio que le ofrece lo feminizado para, o bien construirse desde lo femenino, o bien proponer y negociar otras formas de hacer/ser hombre enfermera apoyadas en la reapropiación de los cuidados, desde el cuidado.

Mientras tanto deberemos seguir en alerta permanente para protegernos y para lograr que se reconozcan nuestros derechos como enfermeras y como enfermería en este sistema patriarcal y machista de la sanidad.

Ruiz-Cantero MT, Tomás-Azna, C, Rodríguez-Jaume MJ, Pérez-Sedeño E, Gasch-Gallén A. Agenda de género en la formación en ciencias de la salud: experiencias internacionales para reducir tiempos en España. DOI: 10.1016/j.gaceta.2018.03.010

Celma Vicente C, Acuña Delgado, M. Influencia de la feminización de la enfermería en su desarrollo profesional. Revista de Antropología Experimental, 2009. 9: 119-136.

Escamilla Cruz NE, Córdoba Ávila MA. Los hombres en enfermería. Análisis de sus circunstancias actuales. Rev Conamed. 2011; 16 (Sup 1): S28-S33