El Blog «Enfermeras Comunitarias» se incorpora como blog amigo en la Blogosfera de Gaceta Sanitaria.

https://www.campusgacetaeasp.es/blogosfera/

El Blog «Enfermeras Comunitarias» se incorpora como blog amigo en la Blogosfera de Gaceta Sanitaria.

https://www.campusgacetaeasp.es/blogosfera/

Tras más de 40 años de los estudios de enfermería en la Universidad, parece como si ya estuviese todo conseguido. Que al haber alcanzado el techo académico y poder ser ya doctores las enfermeras lo tuviésemos todo hecho.

Llegar a la Universidad fue algo complejo, difícil y muy laborioso. Enfermeras de las que en muchas ocasiones ni tan siquiera conocemos sus nombres lucharon de manera firme y decidida para que los estudios de enfermería no quedasen relegados a la Formación Profesional como se pretendía. Enfermeras referentes sin duda que el tiempo y, por qué no decirlo, la desidia enfermera hicieron que se diluyeran en el tiempo y se perdiese su recuerdo y, lo que es peor, su reconocimiento.

La incorporación en la Universidad supuso retomar la identidad enfermera usurpada tiempo atrás con planes de estudios que trataban tan solo de formar a obedientes, dóciles y sumisas ayudantes y técnicas sanitarias. Se modificaron los planes de estudio incorporando la ciencia enfermera y posibilitando que fuesen las enfermeras las docentes. Fueron tiempos de ilusión, de compromiso, de implicación y de desarrollo enfermero a pesar del techo de cristal que nos impedía acceder al máximo grado académico. Pero tampoco esto fue impedimento para que las mismas enfermeras que ya habían logrado llevarnos a la Universidad, junto a nuevas enfermeras, siguiesen trabajando por lograr alcanzar la licenciatura primero y el doctorado después. Lamentablemente no se logró por presiones que nada tenían que ver con el desarrollo académico ni con la razón científica. Hubo que esperar a que, el que vino en denominarse Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), nos habilitase al mismo nivel académico que cualquier otra disciplina, sin concesiones de gracia y sin tener que tomar caminos alternativos para lograr lo que por derecho nos correspondía. La nueva reforma de los planes de estudio permitió configurar unas currículas más enfermeras si cabe.

Conseguido el objetivo se inició una etapa en la que la atención se centró en otros ámbitos por entender que ya estaba todo conseguido a nivel docente. Las Universidades entraron en la lucha por posicionarse en los rankings de investigación y se trasladó a los docentes la presión del sexenio. Había que producir mucho y publicar en las mejores revistas de impacto.

En paralelo a este proceso, la actividad asistencial de las enfermeras no crecía a la misma velocidad que la docente y se agrandaba la brecha que siempre ha estado presente entre docencia y asistencia.

Por una parte, hay que destacar que las organizaciones sanitarias reunían en sus centros a enfermeras con diferente formación y con diferente percepción y sentimiento hacia la profesión enfermera. No todos entendían ni sentían lo mismo cuando se hablaba de ser enfermera. ATS, DUE y Grado compartían espacios, pero no así lo que significaba ser enfermera y actuar como tal. Esto generaba tensiones y enfrentamientos entre las enfermeras, lo que no contribuía a estabilizar una aportación enfermera homogénea ni a disminuir la distancia entre docencia y asistencia.

Por otra parte, la Universidad, cada vez más, presiona para que sus docentes sean investigadores productivos lo que tiene consecuencias que inciden de manera significativa en el desarrollo de la enfermería tanto en la Universidad como en las organizaciones de salud.

La primera de estas consecuencias es que la docencia pase a ocupar un segundo plano tanto para las propias universidades, que la ven como un mal que tienen asumir, pero a la que progresivamente prestan menos atención y menos recursos. Esto conlleva a que la docencia, cada vez, sea de menor calidad a pesar de que el denominado plan Bolonia, es decir el EEES, planteaba cambios significativos de mejora. Y esto se produce porque ni se planificó adecuadamente, ni se habilitaron los medios para que se lograse lo que teóricamente se planteaba y que, básicamente, consistía en un cambio de modelo docente más centrado en el estudiante que tenía que adquirir el protagonismo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ni los docentes asumieron, en muchas ocasiones, el reto, ni los estudiantes estaban preparados para ese cambio en el que se reclamaba su participación activa. Se pretendió implantar un modelo que no contaba con un planteamiento similar en los niveles educativos previos a la universidad con una clara e histórica desarticulación entre ellos, que, por tanto, generaban resistencia, cuando no rechazo por parte de los estudiantes, acostumbrados a su papel pasivo de receptores de conocimiento preparado, “enlatado” y listo para su consumo rápido y sin “sobremesa” en la que reflexionar. Mientras tanto, por parte de los docentes, se provocaban idénticos comportamientos de resistencia y rechazo al identificarlo o bien como una pérdida de protagonismo y, por tanto, de poder o bien como un modelo para el que no se sentían preparados o ni tan siquiera estaban dispuestos a estarlo, perpetuando las clases magistrales con apoyo del omnipresente “Power Point” en muchas ocasiones utilizado como si de un karaoke se tratase. Y todo esto, que suponía una importante inversión económica coincidió en el tiempo con el inicio de la crisis. Crisis que supuso la excusa perfecta para no acometer los cambios ni por parte de los promotores ni de los actores, quedando todo en un “Espacio” vacío y sin sentido.

Así pues, la docencia pasó a ser en la Universidad algo que había que asumir, pero a lo que se prestaba poca atención y menos interés aún. Las consecuencias derivadas de tal situación las sufren, fundamentalmente, las/os estudiantes que cada vez más son identificados como un producto que genera ingresos y que cuando deja de hacerlo ya no interesa por no ser productivo. Este mercantilismo universitario conduce, por tanto, a una distancia cada vez mayor entre los estudiantes y la Universidad y sus docentes, que son identificados en el primero de los casos como un paso obligado para la obtención del título habilitador en el mercado laboral y a los segundos como agentes para lograrlo, pero sin que realmente se genere una interrelación más allá de los exámenes, las tutorías y las actas. Nos encontramos pues, ante un escenario tan artificial como frío y distante en el que ni las emociones ni los sentimientos tienen cabida habitualmente.

La reflexión, el pensamiento crítico, el análisis, el debate, la empatía, la escucha activa, la retroalimentación… quedan relegados a meros conceptos teóricos que son suplantados por la preparación de exámenes, la realización de trabajos y la asistencia a clase, siempre que sea obligada, para lograr obtener los puntos necesarios para la obtención final del título, como si del carnet de conducir se tratase. La relación estudiante – profesor/a, se limita, en el mejor de los casos, a las clases teóricas. La mayor preocupación de los estudiantes, por tanto, se concentra en saber qué es lo que irá para el examen y a recopilar los apuntes o presentaciones que se cuelgan en los campus y se convierten en herramientas que se interponen en la comunicación personal directa, por muy útiles que puedan resultar. Así pues, el estudiante pasa a ser un expediente, un número de DNI o una cara que suena, pero a la que difícilmente se asocia con una persona, un nombre y, sobre todo, con alguien que piensa, sufre, siente y se emociona, aunque lo tenga que controlar para no destacar demasiado. Los exámenes, mayoritariamente, son pruebas de memorización mecánica en las que lo más que tienen que hacer los estudiantes es marcar una casilla, sin que ello signifique que aquello que están respondiendo lo hayan comprendido, entendido y mucho menos interiorizado. Tragar y vomitar para aliviar el empacho memorístico.

Los estudios de Enfermería no quedan al margen de todo este proceso y en ocasiones, incluso, las consecuencias son peores como resultado de nuestra especificidad docente. A lo ya comentado de la docencia en aulas, hay que añadir la docencia en los centros sanitarios que es asumida, en muchas ocasiones, por las enfermeras de los mismos a regañadientes por identificarla como una carga más a su actividad y sin que la misma tenga un reconocimiento claro ni por parte de los centros donde trabajan ni por parte de la Universidad. La docencia, que claramente forma parte de la actividad de toda enfermera no puede ni debe ser identificada ni como algo voluntarista ni mucho menos impuesto. La docencia, por el contrario, debería ser un incentivo, una ilusión y una motivación de crecimiento y de compartir experiencia y conocimiento y debería estar reconocida, apoyada e incentivada y no como sucede actualmente que es, como pasa en la universidad, algo que se acepta sin más en el mejor de los casos.

Las/os estudiantes cortan, o se les corta, su cordón umbilical con la universidad nada más obtenido su título (sea de grado o de posgrado). No se desarrollan estrategias que favorezcan y motiven a la incorporación de estos en grupos de investigación, innovación o desarrollo lo que permitiría una mayor interrelación y un claro enriquecimiento mutuo, así como una posibilidad de generar cantera docente e investigadora para su posterior incorporación a la Universidad más allá de los rígidos y en ocasiones excluyentes circuitos impuestos actualmente. No se trata de generar nuevas medidas de excepcionalidad para las enfermeras, pero sí de adecuarlas a la realidad y especificidad enfermera.

Como complemento a lo ya planteado hay que destacar un hecho que condiciona claramente el desarrollo profesional de las futuras enfermeras. Se traslada a las/os estudiantes y estos lo interiorizan de manera inmediata, que el escenario casi exclusivo de desarrollo profesional son los centros sanitarios, especialmente públicos, lo que excluye otras muchas posibilidades que ni son planteadas ni se reconocen. La innovación, el emprendedurismo, la competencia política, la propia investigación y docencia, son soslayados y por tanto invisibilizados como opciones de desarrollo, lo que empobrece a la disciplina y a la profesión al no ser capaces de motivar nuevos y enriquecedores contextos laborales y contribuir a una dependencia enfermiza de los centros sanitarios.

Si a todo lo dicho añadimos que la formación especializada enfermera fue separada de manera torpe, irracional y mimética de las universidades e impuesta en los centros sanitarios sin ningún tipo de planificación para que a las/os tutoras/es les fuese reconocida su implicación docente y, además, pudiese compatibilizarse adecuadamente con su actividad y no simplemente añadida a la misma sin ningún tipo de incentivo, nos podemos hacer una idea de la devaluación de la docencia enfermera.

A lo ya expuesto, además, hay que añadir los requisitos que se exigen para iniciar la carrera académica en la Universidad y la precariedad a la que está sujeta y que condicionan y limitan de manera seria y peligrosa la incorporación de enfermeras a la misma, lo que supone un claro riesgo de “desertización” o de “extinción” enfermera en las Facultades de Enfermería al provocar la incorporación de profesionales de otras disciplinas, con lo que esto supone para la docencia enfermera y su posterior implicación en la práctica profesional, con independencia del ámbito donde se vaya a realizar. Es como suplantar en un ecosistema las especies autóctonas por otras foráneas, con los evidentes riesgos de pérdida y modificación del citado ecosistema y sus efectos colaterales o secundarios. Si a esto añadimos las claras discriminaciones con otros colectivos a la hora de las incompatibilidades o de la posibilidad de plazas vinculadas que favorecerían la docencia enfermera integrada con la asistencia, nos encontramos, como tantas otras veces, con que se nos exige lo mismo que a cualquier otra disciplina, pero con mayores dificultades, barreras o desigualdades.

La docencia en general y la de enfermería en particular, pues pasa por momentos muy delicados que pueden conducir a una clara involución de la formación enfermera y de su consiguiente visibilización y reconocimiento.

No se cuestiona, en ningún caso, la importancia de la investigación, pero si se precisa un respeto y reconocimiento mayores para la docencia. Se pueden y deberían establecerse criterios de incentivación real para el desarrollo de metodologías docentes innovadoras, creativas e inclusivas que permitan recuperar la ilusión por ser docente y por impartir una docencia de calidad, sin que dicha dedicación suponga una penalización por no incorporarse a la fiebre del sexenio y, por tanto, quedarse descolgado de determinadas actividades académicas. Se puede investigar, publicar y difundir conocimiento más allá del JCR, sin que, no hacerlo, suponga un estigma o una penalización para el avance en la carrera académica y se establezcan clases, en función de tener o no tener sexenios tan solo de investigación.

Ser buen docente es muy complejo y requiere de compromiso e implicación. Ser buen docente de enfermería, además, precisa de unas capacidades, aptitudes y actitudes que se impregnen de emoción y sentimientos para lograr trasladarlo a las futuras enfermeras, más allá de los conocimientos teóricos. Formar a estudiantes para que sean enfermeras no es difícil, tan solo se requiere cierta habilidad, ya que no se demanda nada específico para ser docente. Formar a estudiantes para que sean y se sientan enfermeras es complejo y precisa, en primer lugar, de enfermeras que sean y se sientan como tales, más allá de su dedicación docente y que tengan una clara convicción de la importancia que suponen las aportaciones, conocimientos, experiencias y vivencias y cómo transmitirlas para que logren conformar enfermeras comprometidas, autónomas, reflexivas, con pensamiento crítico y humanas, además de capaces y competentes.

Es necesario que las enfermeras, la universidad y las instituciones de salud, conjuntamente con la sociedad identifiquen la importancia de la docencia y lo que la misma comporta. No es tan solo una actividad más, es sin duda la que capacita para poder llevar a cabo una eficaz gestión, atención e investigación. Sin una excelente docencia nada de esto será posible y tan solo se contribuirá a expedir títulos que habiliten para actuar como enfermeras, pero no para sentirse enfermeras, que es lo que realmente requiere la sociedad para recibir cuidados de máxima calidad.

Estamos a tiempo de evitar la extinción de la formación enfermera. Otra cosa es que estemos dispuestos, todos los agentes, a querer hacerlo.

Valls Pérez, B. Calderón Larrañaga, S. March Cerdà, JC. Oltra Rodríguez, E. Formación en salud comunitaria: retos, amenazas y oportunidades. Informe SESPAS 2018. Gac Sanit. 2018;32(S1):82–85

Martínez-Riera, JR. Cibanal Juan, L. Pérez Mora, MJ. Experiencia docente en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Metas de Enferm 2007; 10(3): 57-62.

Martínez-Riera, JR. Cibanal Juan, L. Pérez Mora, MJ. Metodología y aprendizaje en el espacio europeo de educación superior. De la teoría a la práctica. Publicaciones de la Universidad de Alicante. Alicante 2010

Cualquier informe, documento, posicionamiento, análisis… que se lea sobre la Atención Primaria de Salud (APS), hace referencia al envejecimiento de la población y a la cronicidad como elementos o factores justificativos sobre los que hacer propuestas de reforma o planteamientos de mejora de la atención.

No seré yo, desde luego, quien niegue o intente minimizar la influencia de estos dos factores en los procesos de atención y en la gestión de la APS. Pero también es cierto que más allá del envejecimiento y de la cronicidad hay vida, salud, necesidades, demandas… a las que hay que atender.

Se está generando, desde mi punto de vista, una cronicidad de la cronicidad.

Según el diccionario cronicidad es “la cualidad de lo que es crónico”, y crónico, en relación a la enfermedad es “que se padece a lo largo de mucho tiempo”. Pero también se aplica el adjetivo en relación a “un defecto o problema, en cuyo caso se dice que es algo que está muy arraigado o se tiene desde hace mucho tiempo”.

Y, claro está, como se tiene desde hace tanto tiempo y no se le ha dado solución adecuada, se ha acabado por cronificar la propia cronicidad.

Pero con ser grave esta cronificación, no lo es tanto como la que ha generado en la propia APS como consecuencia de su envejecimiento.

Tras más de 35 años de funcionamiento de la APS en España, el modelo que vino en denominarse nuevo, está viejo, caduco y sufre múltiples dolencias que le están ocasionando graves trastornos y una clarísima pérdida de autonomía.

Pero resulta que quienes tendrían que actuar para mejorar el estado de la APS y evitar su envejecimiento y su cronicidad han aplicado y siguen aplicando los mismos remedios que se aplican contra la cronicidad de las enfermedades, es decir, medicalización, biologicismo, asistencialismo, fragmentación… lo que provoca, sin duda, mayor cronicidad.

Se generó un modelo que ha evolucionado de la salud a la enfermedad, del trabajo en y con la comunidad a la asistencia individual, de la intervención comunitaria a la asistencia en la consulta, de la promoción de la salud al asistencialismo y la medicalización, del trabajo en equipo al trabajo individual y fragmentado, de la educación para la salud a los consejos sanitarios, de la intervención familiar a la visita domiciliaria a demanda… y el modelo se resintió, empezó a perder frescura, alegría, agilidad, imaginación e incluso memoria. Lo que ocasionó una inmovilidad cada vez mayor, falta de respuestas a estímulos, desilusión, apatía, conformismo, en resumen, astenia generalizada.

Este estado de progresivo deterioro fue asumido y aceptado tanto por parte de los decisores políticos y sanitarios como por parte de unos profesionales que acabaron por contagiarse del mismo hasta llegar a naturalizarlo.

El envejecimiento del denominado nuevo modelo no se supo abordar con medidas que paliasen o revirtiesen sus consecuencias, lo que condujo a una cronicidad ante la que se actuó con idénticas respuestas a las que se adoptaron con la enfermedad. La medicalización, la fragmentación, la tecnología, el abandono de los cuidados… dieron paso a unos síntomas que no se supieron o no se quisieron abordar con decisión y dieron lugar al estado que acompaña a la cronicidad, identificada como el principal factor de incidencia de la demanda de AP. Pero curiosamente, se identifica la demanda generada por los síntomas y signos de las enfermedades, pero no se hace por la de cuidados, que es la que requiere de respuestas más inmediatas y necesarias.

El acercamiento de determinadas pruebas diagnósticas desde el Hospital a la AP (fondo de ojo, espirometría, doppler, sintrón…) sin llevar aparejada una dotación de personal específico para realizarlas, supone que las mismas tengan que ser asumidas por los profesionales de AP, fundamentalmente las enfermeras, desplazando las actividades de promoción de la salud e intervención comunitaria que quedan relegadas a un segundo plano, cuando no, a su eliminación.

Las consultas enfermeras, por su parte, se convierten en nichos ecológicos de los profesionales, donde se asiste a la enfermedad (HTA, Diabetes, Hipercolesterolemia, obesidad…) en lugar de a las personas, pasando a ver a hipertensos, diabéticos, obesos o bien de manera genérica a crónicos o discapacitados, con visitas repetitivas en las que tan solo se comprueban los valores analíticos o antropométricos y se perpetúa la dependencia de los pacientes.

La atención domiciliaria pasa a convertirse en visitas domiciliarias a demanda donde atender úlceras, heridas o administrar medicación, sin tener en cuenta a las personas que las padecen o requieren dicha medicación ni a las familias y al entorno en el que viven.

La intervención comunitaria queda reducida a charlas esporádicas y puntuales, fundamentalmente en colegios en base a programas diseñados en despachos, que no dan respuesta a las necesidades sentidas sino a las percibidas por quienes los elaboran tras una mesa de despacho y sin que se propicie la participación de los diferentes agentes de salud.

Los recursos comunitarios quedan relegados y olvidados y ni se identifican ni se vertebra su participación en el abordaje de problemas de salud que plantea la población, provocando respuestas ineficaces e ineficientes.

La historia clínica informatizada se interpone como una barrera en la comunicación entre profesionales, más preocupados de clicar los ítems que aparecen en pantalla que de atender a las personas que acuden a sus consultas y sin que se tengan en cuenta parámetros valiosos relacionados con el contexto y los cuidados.

Los equipos pasan a ser grupos de profesionales que se dedican a cumplir con la demanda generada en sus agendas preocupándoles más el cuanto que el cómo y el dónde, sin que exista comunicación y trabajo en equipo: Aprovechando dicha circunstancia, para realizar demandas injustificadas de tiempos fijos por paciente, por parte de algunos profesionales.

La coordinación entre Hospital y APS no deja de ser un estribillo que de tanto repetirlo parece que existe, pero que realmente se ahonda la brecha existente entre profesionales de uno y otro nivel de atención, con las consecuencias negativas que provoca en la continuidad de los cuidados.

La atención al grupo familiar de las enfermeras se fragmenta en niños y adultos con una atención disgregada en base a la existencia de pediatras y médicos de familia, siguiendo un modelo que se aleja del paradigma enfermero, pero que genera comodidad y seguridad en el profesional.

A todo ello hay que añadir el trasvase injustificado, irracional y masivo de enfermeras desde el Hospital a APS en base a la antigüedad y la falsa creencia, alimentada entre otros por los sindicatos, de que en APS se trabaja menos, se cobra más y se vive mejor, lo que supone un progresivo envejecimiento de las plantillas y una actitud, en la mayoría de los casos, negativa al trabajo comunitario, que contribuyen de manera muy significativa a acelerar el envejecimiento y la cronicidad de la APS y a provocar enfrentamientos y actitudes de rechazo.

La formación de enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria se convierte en un ejercicio de maquillaje o hipocresía en la que se invierte dinero público para la misma sin que posteriormente se rentabilice la inversión con su incorporación en APS. A lo que hay que añadir la incomprensible parálisis del proceso de especialización de las enfermeras comunitaria través de la prueba extraordinaria recogida en la norma que regula las especialidades de enfermería de 2005. Todo lo cual está generando importantes enfrentamientos entre enfermeras especialistas y enfermeras comunitarias que contribuyen a la parálisis y cronicidad de la APS.

La ocurrente creación de figuras como “el paciente experto” vacías de contenido y de coherencia cuando no vienen acompañadas de un efectivo empoderamiento de la comunidad y siguen sin potenciarse sus órganos de representación (consejos de salud), se incorporan como elementos distorsionadores que no favorecen ni facilitan las respuestas que se requieren para paliar los males de la APS.

La falta de incentivos, los nulos apoyos a la investigación, la formación “al peso”, la ausencia de valor institucional hacia los cuidados, la falta de criterios racionales de asignación de ratios que llevan a que se tenga una de las tasas más bajas de enfermeras por habitante, la paupérrima asignación de recursos económicos para una organización como la APS que resuelve el 80% de los problemas de salud que se generan… son algunos de los elementos que se añaden a tan larga lista de factores que influyen de manera clara, directa y significativa a cronificar la cronicidad de la APS.

Y con este modelo envejecido y cronificado se pretende que se dé respuesta al envejecimiento y la cronicidad de la comunidad.

Mientras no se tome la decisión de cambiar el actual modelo asistencialista por otro de atención a la diversidad, la multiculturalidad, la salud, la persona, la familia, la comunidad… de manera integral, integrada e integradora, intersectorial, transdisciplinar, coordinada, centrada en los cuidados y en las demandas sentidas… con la incorporación real y efectiva de las enfermeras especialistas, con una racionalización de las plantillas en base a criterios poblacionales, con una apuesta por la intervención y participación comunitarias, con indicadores de gestión que se ajusten a la actividad real, con un apoyo decidido a la investigación y el desarrollo científico, con una formación que permita dar respuesta a las necesidades de los profesionales pero también a las de las organizaciones y la comunidad en las que trabajan, el envejecimiento y la cronicidad de la APS seguirán aumentando y posiblemente acaben con su vida, lo que provocará un efecto contagio en el envejecimiento y la cronicidad de la sociedad que agravará sus consecuencias y determinará una profunda crisis del sistema de salud.

Soluciones existen. Falta saber si existe voluntad política y profesional para ponerlas en marcha y cambiar un modelo tan envejecido como crónico.

En las últimas décadas se ha hablado mucho sobre la importancia de generar entornos saludables.

Este, llamemos movimiento, aunque no creo que realmente se trate de un movimiento porque este se relaciona con cierta temporalidad o moda, es realmente una necesidad vital. Lo es para lograr el equilibrio que permite identificar y buscar la salud como aquella manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa, tal como Jordi Gol la definió en Perpignan en septiembre de 1976. Este posicionamiento suponía un cambio sustancial a la definición “oficial” de la OMS de 1946 en la que se establece una especie de dicotomía entre salud y enfermedad, de la que subyace que estando enfermo ya no se puede estar sano. Sin embargo, también es posible una forma saludable de estar enfermo.

Por otra parte, plantear, como hace la OMS, que la salud es un estado, no es razonable, pues la vida tampoco lo es. Teniendo en cuenta la definición de estado como la “situación o modo de estar de una persona o cosa, en especial la situación temporal de las personas o cosas cuya condición está sujeta a cambios”, no se puede admitir que ni la vida ni la salud sean un estado, sino un proceso que debe ser identificado en toda su integralidad y no como situaciones aisladas del contexto en que se desarrollan.

Por lo tanto, tan solo se debería identificar la salud como un continuo, como una cualidad dinámica que se proyecta hacia el futuro. Acotar la salud a un estado desvinculándola del futuro es tanto como dar por válidas muchas situaciones de manipulación de esa enfermedad, sostenidas, mantenidas y justificadas por una supuesta búsqueda de la salud que es tan solo una falacia de la atención medicalizada y “salvadora”.

Aunque la definición de la OMS fue un paso importante en la percepción de la salud, su definición no se adapta a la realidad de salud que se planteó, por ejemplo, en la Declaración de Otawa. Dicha declaración supuso un cambio significativo en la forma de afrontar la salud al plantear que las personas tendrían una mejor salud en tanto en cuanto éstas controlasen las variables que sobre la misma intervienen, a través de su empoderamiento y participación activa.

Pero la enfermedad, siempre presente, ha supuesto una seria barrera en dicha identificación tanto por parte de los profesionales de la salud como de la población en general y siguió influyendo de manera muy significativa en dicha visión, contribuyendo a la confusión entre promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que ha abocado a efectos indeseables que autores como Carlos Alvarez-Darder denominan la “salud persecutoria”, y que se asocia a la influencia de las TIC y el neoliberalismo, en una superestructura medicalizada que encajaría en la idea zeitgeist de Hegel que corresponde al clima intelectual y cultural de una era dominada por la industria farmacéutica y alimentaria, que desvirtúa el mensaje original de salud y su promoción y que encaja con la modernidad líquida de Bauman (2000).

Por eso, entre otras muchas razones, es tan importante y adquiere tanta relevancia la promoción de la salud desde planteamientos como la salutogénesis y los activos de salud que faciliten la generación de entornos saludables como universidades, escuelas, empresas, hospitales…

Se trata de integrar la acción política actuando de manera integral, integrada e integradora sobre los entornos físico, social, cultural y político, como la opción más saludable.

Así pues, la generación de entornos saludables ha ido adquiriendo relevancia al tiempo que también se ha desarrollado de manera muy desigual y con escasas evidencias científicas hasta la fecha. Pero al menos ya se están llevando a cabo planeamientos que incorporan una nueva forma de percibir y hacer percibir la salud y su promoción.

Si bien es cierto que cualquier entorno es susceptible y deseable de ser saludable, ahora mismo se me ocurre uno que no tan solo no ha hecho ningún intento hasta la fecha por lograrlo, sino que además influye de manera significativa como la idea zeitgeist de Hegel, descrita anteriormente Se trata del entorno de la Política.

Y cabe preguntarse o reflexionar sobre si realmente la Política puede considerarse como un entorno.

Si recurrimos al diccionario, entorno es definido como el “conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo”. Y ante esta definición no cabe más que dar por válido que la política puede y debe considerarse como un entorno, en tanto en cuanto pocos contextos tienen un poder de influencia en el desarrollo y estado de las personas y sus circunstancias como la política.

Entonces ¿por qué un entorno tan importante como influyente no tan solo es tan poco saludable, sino que no hace nada por lograrlo?

Teniendo en cuenta que los entornos que apoyan la salud ofrecen a las personas protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a la salud, parece claro que la Política debería ser un claro ejemplo de entorno saludable.

Si, además, partimos de la hipótesis de que la acción destinada a crear entornos que apoyan la salud posee muchas dimensiones, entre las que cabe destacar la acción política directa, cuyo objetivo es desarrollar y aplicar políticas y reglamentos que contribuyan a crear entornos de apoyo, parece razonable que pueda considerarse un entorno que trabaje por ser saludable.

Por otra parte, el modelo de activos aporta una perspectiva de salud que fomenta la reorientación de la mirada al contexto para centrarse en aquello que mejora la salud y el bienestar, potenciando la equidad en salud y fortaleciendo las decisiones sobre la raíz de las causas de las causas. Entendiendo por activos a cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de las personas, comunidades y poblaciones para mantener y promover su salud y el bienestar.

Ante todo lo cual parece claro que la política actualmente se aleja bastante de estos planteamientos generadores de salud, cuando, por el contrario, debería ser uno de los principales escenarios para ello. Resulta complicado identificar en ese entorno activos de salud y, por el contrario, parece sencillo hacerlo con un concepto aún no descrito ni estudiado como son activos tóxicos entendidos estos como aquellos que no tan solo no son capaces de generar salud, sino que influyen de manera negativa para lograrlo. Activos tóxicos que, además, se alimentan entre ellos para potenciar su efecto de toxicidad. No se trata, de factores de riesgo para la salud, como se plantearía de manera preventivista, sino de verdaderos activos negativos que influyen en la manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa y por tanto en la manera de no lograr salud.

Si incorporamos la acción transformadora, como la generación de procesos de cambio en el sentido de construcción de sociedades más justas, equitativas y democráticas que no tan solo favorezcan la salud, sino que sean capaces de consolidarla y transformarla, se identifica más caramente el porqué del fracaso de la política como entorno saludable, más preocupado por mantener estructuras de poder partidistas alejadas del interés general de la sociedad y centradas en la descalificación y el insulto como únicos argumentos en esa supuesta construcción, lo que se aleja, o mejor, se opone al concepto de salutogénesis definido por Antonosky (1993) como «el proceso del movimiento que va hacia el extremo de la salud en un continuo bienestar – enfermedad», entendiendo tanto la salud como la enfermedad no como estados sino como procesos dinámicos y continuos tanto físicos como psíquicos, sociales y espirituales.

Ante este escenario tan poco saludable, por tanto, tan solo nos queda tener resiliencia (Rutter, 2007) para tratar de lograr buenos resultados a pesar de estar expuestos a experiencias adversas como las que plantean los actores de la política.

Por eso resulta tan importante que los profesionales de la salud en general y las enfermeras en particular trabajen por lograr un empoderamineto de la sociedad que otorgue un mayor control de las personas sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud y que el entorno de la política no tan solo no facilita, sino que impide. Y esto significa que las enfermeras interioricen la importancia de la competencia política como ámbito de su actuación como describe Rosa María Alberdi (2019).

Referencias

Procusto era un posadero que tenía su casa en las colinas de Ática, donde ofrecía posada al viajero solitario. Allí lo invitaba a tumbarse en una cama de hierro donde, mientras el viajero dormía, lo amordazaba y ataba a las cuatro esquinas del lecho. Si la víctima era alta y su cuerpo era más largo que la cama, procedía a serrar las partes del cuerpo que sobresalían: los pies y las manos o la cabeza. Si, por el contrario, era de menor longitud que la cama, lo descoyuntaba a martillazos hasta estirarlo. Según otras versiones, nadie coincidía jamás con el tamaño de la cama porque Procusto poseía dos, una exageradamente larga y otra exageradamente corta, o bien una de longitud ajustable.

Este mito de la antigua Grecia se ha aplicado en múltiples ámbitos como la empresa, la sociedad, las organizaciones, la familia e incluso la política. Y se ha hecho tratando de asimilarlo a procesos de estandarizacón, sistematización o uniformidad, de tal manera que quienes plantean modelos diferentes o tratan de incorporar visiones particulares de intervención son identificados como “diferentes”, “raros” o incluso “inadaptados” que, por tanto, padecen el síndrome de Procusto. De tal manera que aquellos que lo padecen deben ser acostados en el lecho de Procusto a fin de “ajustarlos” a su “normalidad”.

Pero también están aquellos que, desde una pensamiento crítico y reflexivo, plantean alternativas, cambios, adaptaciones… y los mismos son adaptados a las limitaciones mentales de quien, actuando como Procusto, son identificados como lunáticos, utópicos, ilusos o locos que nunca lograrán sus propuestas, aunque para ello tenga que acostarlos en su adaptadora cama.

En definitiva, estamos ante el síndrome que bien podríamos identificar o redefinir como de la mediocridad.

Dicho lo cual no resulta muy difícil identificar las similitudes que dicho síndrome tiene también en la Enfermería.

Pero no porque la enfermería sea particular o diferente al resto de profesiones o disciplinas, sino porque se aliena de manera mimética a lo que otras hacen de manera sistemática y siguiendo, en muchas ocasiones, criterios exclusivamente clientelistas, de poder o de un mal entendido liderazgo de la obediencia.

Ser enfermera no es ni más ni menos difícil que ser psicólogo, biólogo, farmacéutico, filólogo… se trata de estudiar y obtener el título que habilite para ejercer las competencias adquiridas en cualquiera de las disciplinas. Otra cosa bien diferente es ser buena enfermera. Ser buena enfermera es muy difícil y precisa de una clara identificación de sentirse enfermera. Es decir, no es tanto ser enfermera como sentirse enfermera.

Sentirse enfermera es aceptar, asumir e interiorizar que las personas, las familias e incluso las comunidades con las que debemos interactuar son singulares, particulares y únicas, lo que significa que tendrán necesidades y demandas exclusivas, que vivirán las situaciones de manera muy específica, que afrontarán los problemas de salud con desigual actitud, que asumirán su cuidado en tiempos diferentes, que participarán en la toma de decisiones en función de nuestra actitud… en definitiva, que la estandarización o sistematización de los cuidados es tan solo un intento de uniformidad que no responde con lo que de nosotras, como enfermeras, se espera y que, por lo tanto, se precisa de abordajes tan diferentes como personas con las que interactuemos. Esto, sin duda, lleva a que se tenga ser muy buena enfermera para poder responder desde esta perspectiva diversa sin abandonar, por ello, la necesaria atención integral, integrada e integradora que se precisa. Pero es que no hay que confundir y menos aún creer que llevar a cabo la necesaria atención integral, integrada e integradora supone estandarización de cuidados. Justamente lo contrario, significa tener que identificar las necesidades que cada persona, familia y comunidad tienen para poder abordar ese tipo de atención que no sería posible con otro planteamiento.

Y esto es, justamente, lo que a algunas/os que actúan como Procusto, parece molestarles, queriendo convencer de que dicha actuación es utópica e irreal y que, por tanto, debe ser categorizada, ordenada, clasificada y sistematizada… es decir cortando los “pies y las cabezas” que otorgan “alturas” diferentes y, por tanto, la necesidad de contar con camas diferentes. Como si se pudiese establecer un vadecum de cuidados a imagen y semejanza de lo que se hace con la farmacopea.

Pero hay más tipos de Procusto. Aquellos que se creen empáticos pero que realmente, desde su egocentrismo, se limitan a interpretar y juzgar los posicionamientos, planteamientos o ideas de otros por el simple hecho de ser diferentes a los suyos. Los mismo que hablan de trabajo en equipo, escucha, colaboración, tolerancia… con la única intención de ser escuchados ellos mismos y evitar escuchar a los demás. Quienes tienen miedo a profesionales capaces, competentes, críticos, reflexivos, brillantes… y entienden que son un peligro para su posición y su ego, lo que provoca una reacción inmediata de desconfianza, recelo, rechazo y actitud defensiva, que le lleva a anular, minimizar e incluso ridiculizar sus capacidades e iniciativas por miedo a quedar en evidencia y dejar al descubierto sus carencias y mediocridad. Quienes desde la posición de poder que ocupan, que no de respeto, se buscan aliados para eliminar a todo aquel que destaque y pueda hacerle sombra. Estamos pues ante un claro ejemplo de acoso laboral o moobing en el que Procusto es el/la “jefe/a” en cualquiera de sus formas (directoras/es, supervisoras/es, coordinadoras/es…) y se rodea de aliados que por miedo por envidia, venganza o simple mediocridad ayudan a Procusto a cortar los miembros de quienes han cometido el crimen de ser diferentes y, sobre todo, brillantes.

Pero el síndrome de Procusto también se puede padecer de manera colectiva. Es decir, es cuando Procusto no se identifica en una única persona, sino que lo asumen un grupo de profesionales que se alían para reducir, ridiculizar y eliminar a alguien que, siendo brillante y diferente, pone en evidencia su mediocridad, conformismo, inmovilismo y, por lo tanto, les obliga a tener que asumir acciones, actitudes y aptitudes que les haga trabajar o pensar más allá de lo que podríamos considerar la ética de mínimos, es decir, hacer lo justo e imprescindible y sobre todo lo que está sistematizado o estandarizado. En este caso no pararán hasta que este “enemigo” de sus posicionamientos sea acostado en la cama y le sean amputadas las ideas (pies y cabeza) que sobresalen de la misma y se identifican como un peligro para su posición de bienestar y confort.

En la mitología griega, Procusto mantuvo su reinado de terror hasta que apareció Teseo y le retó a que él mismo se sometiese a su propio juego de “adaptación” y “normalidad”. Tumbándolo en la cama procedió a cortar los pies y la cabeza de Procusto con el fin de “ajustarlo” tal y como él hacía con quien llegaba a su posada.

No considero que deba aparecer un nuevo Teseo para someter a la ignominia, la ridiculización, el menosprecio, el ataque injustificado, la descalificación y la eliminación de quien o quienes “padecen” el síndrome de Procusto. Pero sí que sería necesario que el nuevo Teseo pudiese acabar con la mediocridad y ajustase a los Procusto, que tan libremente actúan, a la normalidad del respeto, la consideración, el reconocimiento, la diversidad… de quienes piensan de manera diferente.

Mientras esto no suceda resultará muy difícil la identificación de referentes o la visibilidad de enfermeras motivadas, implicadas e innovadoras, por el simple y necesario hecho de ser diferentes y plantear alternativas, estrategias, ideas, posicionamientos…que se alejan de lo que siendo considerado como normal tan solo lo es en función de la repetición sin fundamento, la imposición intransigente o la comodidad de no cuestionar nada.

Son aún muy numerosas las camas en las que se acuesta a quienes no cumplen con lo establecido y muchos los que actúan como Procusto amputando cualquier posibilidad de cambio y de mejora, con el único objetivo de mantener su posición de privilegio y mediocridad en cualquier ámbito profesional (asistencial, gestión, docente o investigador).

Las organizaciones de salud, la sociedad, la profesión enfermera, necesitan de enfermeras con pensamiento crítico y reflexivo, con alta preparación y con liderazgo, que permitan generar un cambio tan importante como necesario en los actuales modelos de gestión y atención sanitarias. Para ello quienes acceden a puestos de responsabilidad y tienen capacidad en la toma de decisiones no pueden seguir aplicando los macabros y reaccionarios métodos de Procusto. Y a quienes estando asentados en la comodidad y el conformismo de la mediocridad se les debe reducir su capacidad de actuar con idénticos métodos, con el objetivo de eliminar a las/os líderes por el simple hecho de que estas/os puedan dejar en evidencia sus carencias y su actitud.

Matar a Procusto fue la última hazaña de Teseo en su viaje a Atenas. En el caso de Enfermería prefiero que siga su camino hacia la excelencia después de acabar con Procusto y quienes lo encarnan o padecen el síndrome al que le da nombre.

En una anterior entrada titulada “Enfermería y la RAE. Historia de un desencuentro”, reflexionaba sobre el tratamiento que la Real Academia de la Lengua (RAE) hace de las palabras enfermería y enfermera.

De la primera identifica 4 entradas:

Destacar que, como primera acepción, y por tanto la que considera principal, hace referencia al local o dependencia y no a la titulación o profesión, que sitúa en segundo lugar y lo hace relacionando la actividad enfermera tan solo con la enfermedad y de manera delegada a través de pautas clínicas.

La tercera entrada del diccionario hace referencia al conjunto de estudios requeridos para lograr la titulación, que establece una clara diferencia con las definiciones que realiza por ejemplo con farmacia como “ciencia que enseña a preparar y combinar…”, biología como “ciencia que trata de los seres vivos…” o medicina “conjunto de conocimientos…”, lo que supone una clara y manifiesta discriminación.

La última entrada es una variante de la primera. En la primera habla del continente y en esta del contenido.

En cuanto a enfermera la RAE la define como la “persona dedicada a la asistencia de enfermos”. Sin embargo, las definiciones que hace de farmacéutico como “la persona legalmente autorizada para ejercer la farmacia”, de biólogo como “Especialista en biología” o médico como “persona legalmente autorizada a ejercer la medicina” vuelve a poner en evidencia el claro agravio comparativo entre las diferentes titulaciones y quienes las ejercen legalmente. Mientras que con relación a las enfermeras habla de “persona dedicada a…” sin relacionarlo a titulación alguna ni ha criterio legal necesario para ejercerlo, en el resto de titulaciones, en todas ellas, habla de especialistas o de personas legalmente autorizadas. De lo cual se deduce que para la RAE ni somos especialistas en enfermería ni se requiere estar legalmente autorizados para ejercer la enfermería que concreta, de nuevo, exclusivamente en la asistencia de enfermos. Ni tan siquiera atención, ni mucho menos cuidado.

Está claro que la RAE, y quien la compone, ni saben, ni muestran interés alguno por la enfermería y las enfermeras. Se sitúan en la arcaica concepción de, según ellos, una supuesta imagen social que trasladan a las páginas de un documento que debería servir como vehículo de conocimiento, enriquecimiento y respeto y que lamentablemente ni limpia, ni da esplendor, tan solo fija, aunque al menos en el caso de la enfermería y las enfermeras, lo haga de manera tan alejada de la realidad académica, profesional y científica.

Pero más allá de las desavenencias con la RAE, que son evidentes, la palabra enfermería, y por derivación lo que significa más allá de la semántica, ofrece también otro tipo de problemas como, por ejemplo, las analogías.

Analogía significa comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos; comparar o relacionar dos o más seres u objetos a través de la razón; señalando características generales y particulares comunes que permiten justificar la existencia de una propiedad en uno, a partir de la existencia de dicha propiedad en los otros.

La analogía posibilita, por lo tanto, una vía inductiva de argumentar. Nos permite intentar representar un pensamiento o experiencia respecto a algo a través de una comparación de distintas dinámicas o situaciones; dando a entender que éstas comparten similitudes.

John Stuart Mill considera que la analogía es como un argumento inductivo, pero sin ser inducción completa.

Acepta el argumento analógico, siempre y cuando se den ciertas condiciones; no solamente tener en cuenta las semejanzas, sino también las diferencias considerando las relaciones entre ambas en un conocimiento suficientemente extenso.

Solo se puede admitir el argumento analógico en la medida en que las semejanzas son grandes y las diferencias muy pequeñas, lo que, en realidad, convierte a dicho argumento analógico en un argumento inductivo.

En base a lo dicho y aunque el tratamiento sobre la analogía es muy amplio, trataré de establecer un argumento inductivo en torno a la enfermería y las enfermeras que ponga, cuanto menos en duda razonable, lo expuesto por la RAE.

La RAE establece una clara analogía semántica con enfermería al contribuir con sus definiciones a que el sentido del discurso en su referencia a la realidad, provoque problemas de muy diversa índole. En el tema que nos ocupa ponemos la atención en que enfermería puede adquirir diversos significados o sentidos según un uso determinado.

La RAE no permite que exista, con relación a enfermería, univocidad ya que con su definición impide que la palabra enfermería o el discurso que de la misma se deriva tengan un significado determinado en su referencia a la realidad y que el uso concreto que se hace en la construcción del lenguaje responda a dicho significado.

Por lo tanto, la RAE favorece y permite el equívoco de la palabra o expresión referente a «enfermería» ya que solamente por el contexto podremos establecer si se refiere a una profesión o disciplina o a un local o dependencia de enfermos. Parece como si la RAE estuviese sujeta, “apresada” o condicionada por determinadas circunstancias para hacer que el uso de la palabra enfermería y su sentido dependa de dichas condiciones o circunstancias. Jugando con la equivocidad que ofrece la analogía de la palabra, sus expresiones y situaciones de forma retórica, aunque no esté mintiendo.

Pero es que volviendo a lo que anteriormente comentaba sobre la admisión del argumento analógico, en el caso de enfermería las definiciones que realiza la RAE tienen la proporción inversa, es decir tienen grandes diferencias y las semejanzas son muy pequeñas.

Siendo como es, la enfermería una ciencia, la RAE debería respetar que el discurso de la ciencia pretenda tener una referencia unívoca y por tanto generar un proceso de formalización de la definición de enfermería y enfermera que evitara toda equivocidad, como recurso retórico de la ironía y el “doble sentido” que es.

Pero no solamente la RAE contribuye a que se perpetúe esta analogía. El sistema sanitario, los decisores sanitarios y las propias enfermeras contribuyen a este permanente equívoco y, por tanto, limitan o impiden la univocidad.

Nos encontramos con múltiples ejemplos de equivocidad al utilizar la palabra enfermería. Por ejemplo, se sigue viendo en las unidades de los hospitales que al espacio en el que trabajan las enfermeras se le denomina “Control de Enfermería”, lo que sin duda y en base a las definiciones de la RAE provoca una clara confusión de la que se deriva una permanente indefinición tanto del todo, la enfermería, como de la parte, las enfermeras. Además, la utilización de la palabra control aún genera mucho mayor equívoco por cuanto la RAE lo define como “comprobación, inspección, fiscalización, intervención, dominio, mando, preponderancia u oficina, despacho, dependencia, etc., donde se controla”, de tal manera que el resultado global es mucho peor. No existe, por contra un control de medicina. A no ser que se entienda que todo lo que no es control de enfermería debe entenderse como control de medicina. Sería mucho más claro si únicamente se identificase como “Enfermeras”, los pacientes y sus familiares lo entenderían mucho mejor y no generaría el respeto o temor que provoca en sí mismo el significado de control.

En el ámbito de la Atención Primaria también tenemos un caso similar con las consultas de enfermería. Siguiendo las definiciones de la RAE serían las consultas de los locales de enfermos, o de la profesión, o del conjunto de estudios o del conjunto de enfermos, lo que no parece muy razonable. Sería mucho más acertado denominarlas como Consulta Enfermera.

Podría seguir aportando muchos más ejemplos, pero creo que son suficientes para comprobar la confusión que la palabra enfermería y su analogía genera.

La RAE deberá entender de una vez por todas que la enfermería y las enfermeras trascienden a la enfermedad, a los enfermos, a la asistencia, al seguimiento de guías clínicas… y que se trata de una ciencia con conocimientos propios que deberían ser suficiente argumento como para revisar las definiciones del diccionario que debe limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua que todas/os utilizamos y no a generar confusión, equívoco y opacidad.

Esperemos que el cambio de Presidencia no tan solo sea capaz de poner orden interno en una institución arcaica, empobrecida y machista, sino que logre adecuar el lenguaje a la realidad social y a la ciencia. Las enfermeras se lo agradecerán y la sociedad también.

Parece ser que una de mis últimas entradas en el Blog, “De plataformas y pateras” ha generado una intensa controversia que ha llevado, además, a que haya quien se ha sentido ofendido.

Lo primero, y para mi más importante, pedir disculpas a quienes haya podido ofender mi escrito. Nunca, ni en ningún momento ha sido mi intención hacerlo. En cualquier caso, considero, que no es el insulto y la descalificación precisamente la mejor manera de contestar a argumentos con los que no se está de acuerdo. Puedo entender la discrepancia, pero nunca la descalificación y la agresión verbales gratuitas y sin mayores argumentos que la amenaza.

Mi reflexión, pues tan solo es eso, se hace desde mi conocimiento de los hechos y precisamente y justamente, al contrario de lo que algunos entienden como un ataque a quienes durante muchos años han trabajado y luchado porque la especialidad sea una realidad, como una defensa a su esfuerzo, dedicación y paciencia. Pero, como en cualquier otra situación, la regulación se establece para cumplirla y lo que no se puede pretender es que, ahora que se está a punto de conseguir lo que hace tanto tiempo se debiera haber realizado, se modifique una norma para satisfacer a unos pocos que ya tienen otras vías de acceso a la especialidad.

No soy yo quien establece la norma y, por lo tanto, no soy yo quien genera un debate que se han encargado de incorporar con agresividad y descalificaciones unas/os pocas/os a través de una plataforma, obviando e ignorando a quienes durante muchos años han venido trabajando a través de organizaciones científico-profesionales, que son las que dotan de madurez a una profesión/disciplina, para que se pueda contar con la especialidad y durante los cuales, estas mismas personas, han estado ocupadas en otros menesteres sin preocuparse por lo que sucedía hasta que le han visto las orejas al lobo.

Que nadie se confunda. El enfrentamiento no lo están provocando quienes han seguido escrupulosamente lo establecido, sino quienes con reivindicaciones demagógicas, populistas y ausentes de argumentos están enarbolando una bandera de discordia y descalificación.

No por chillar más van a tener más razón. Y es, cuanto menos paradójico, que quienes ahora hablan de unidad no la hayan considerado antes cuando tan necesaria era para lograr que la especialidad se desarrollase con garantías y la máxima calidad.

Tener la especialidad no es un galón más que exhibir. Es una responsabilidad que hay que lograr y cumplir respetando los tiempos y las formas y no pretendiendo adecuarlas a los intereses particulares de unos pocos.

En cualquier caso y para concluir, especialistas o no, lo que realmente importa y debiera trascender es el hecho de ser y sentirse enfermeras, que para algunas/os parece que no es trascendente.

Desde que en 1987 se publicase en el BOE núm. 183, de 1 de agosto de 1987, el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio, por el que se regulaba la obtención del título de Enfermero especialista, que nunca se desarrolló, hasta que en 2005 se publicó en el BOE núm. 108, de 06/05/2005 el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería, han sido muchas/os las/os que han estado trabajando de manera seria, rigurosa y constante para que las especialidades enfermeras en general y la especialidad de Enfermería Comunitaria en particular fuesen una realidad.

El Real Decreto de 1987 que regulaba las especialidades enfermeras se publicaba en un momento especialmente significativo e importante tanto para las enfermeras como para el sistema sanitario. Para las enfermeras porque, tras diez años desde la incorporación de los estudios de enfermería en la universidad, se planteaba la posibilidad de un desarrollo real y efectivo que permitiese adquirir competencias específicas en diferentes áreas de especialización, en un momento en el que se estaban generando grandes cambios sociales, políticos, económicos… que tuvieron consecuencias, de manera muy especial, en el sistema sanitario.

Para el sistema sanitario porque tras la publicación, en 1986, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se regulaba el Sistema de Salud en España y se estructuraba en base a dos niveles claramente definidos, la Atención Hospitalaria o especializada como se denomina en la Ley (art 56) y la Atención Primaria de Salud (APS) que amparándose en la declaración de Alma Ata de 1978 se denominó como el nuevo modelo de atención, presentándose como un escenario en el que, tal como se recoge en el artículo 56 a) de la Ley de 1987, se deberán realizar actividades “…mediante fórmulas de trabajo en equipo, se atenderá al individuo, la familia y la comunidad; desarrollándose, mediante programas, funciones de promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación, a través tanto de sus medios básicos como de los equipos de apoyo a la atención primaria”. Previamente a la Ley, además, ya se había regulado la actividad de las enfermeras en APS a través del Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud. Así pues, el denominado nuevo modelo iba a precisar de profesionales altamente cualificados y preparados. En este sentido los médicos ya tenían prevista en 1978 su especialidad a través del Real Decreto 3303/1978, de 29 de diciembre, de regulación de la medicina de familia y comunitaria, Posteriormente diferentes normas legislativas regularon su ordenamiento en la APS.

Con la publicación del Real Decreto de 1987, por lo tanto, parecía que las enfermeras iban a poder acceder a una especialización, denominada como Enfermería de Salud Comunitaria, que contribuyese al desarrollo del nuevo modelo. Es importante destacar que la denominación se diferenciaba de la que ya tenían los médicos, focalizando su atención en la Salud como centro de atención de los cuidados enfermeros en APS y en el ámbito comunitario que integraba tanto a la persona como a la familia. Por otra parte, en el artículo 5 del citado Real Decreto se determinaba que “La formación de las Especialidades relacionadas en el artículo 2° se llevará a cabo en Unidades docentes acreditadas para desarrollar los correspondientes programas de formación. que estarán supervisadas y coordinadas a estos efectos por las Escuelas Universitarias de Enfermería que correspondan”, lo que representaba una clara diferenciación del programa formativo MIR al integrar con un peso específico importante a las entonces Escuelas de Enfermería en la formación de las especialidades que, necesariamente, debían articularse con los dispositivos sanitarios como se recogía en el artículo 6 de la misma norma. Se estaba pues ante una realidad propia y diferenciada para la formación especializada y ante la posibilidad de dar una mayor consistencia a la recién creada APS. Sin embargo, el Real Decreto no se llegó a desarrollar nunca y, por lo tanto, el proceso de especialización enfermera sufrió una nueva parálisis. Las razones de esta incomprensible y dañina parálisis tanto para las enfermeras como para el Sistema de Salud no están claras, aunque se sospechan algunas de ellas.

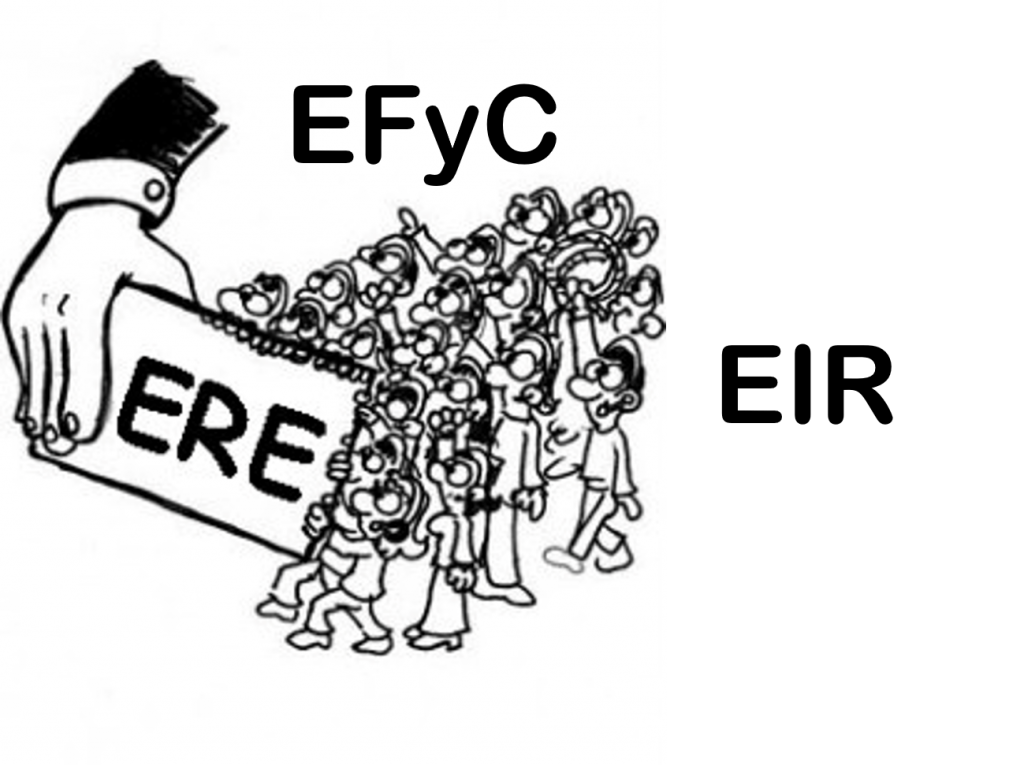

Continuar leyendo «EL JUEGO INFINITO: EFyC, EIR, ERE»

Con independencia del acierto o no de la norma que regulaba las especialidades enfermeras, lo bien cierto es que quedaba fijado el proceso y se establecían los plazos para hacerlo.

Todas aquellas enfermeras que quisieron presentar los méritos para acceder a la especialidad por la vía excepcional lo pudieron hacer. Otra cosa es el retraso, totalmente injustificado e injustificable, de la administración a la hora de evaluar los expedientes presentados y de convocar la prueba para que ese acceso pueda ser real.

En 2010, por su parte, se publicó en el BOE el programa oficial de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, y unos meses más tarde se convocaron las primeras plazas de especialistas. Se cerraba pues el proceso y se regularizaba, normativa y efectivamente, el proceso de acceso a la especialidad.

A partir de 2010, con la oferta anual de plazas de formación para la especialidad, el acceso a la misma se canalizaba ya a través de la vía EIR contemplada y desarrollada en el Real Decreto. Por lo tanto, todas aquellas enfermeras que, a partir de ese momento, hubieran querido realizar la especialidad estaban en igualdad de condiciones para acceder a la misma a través del examen de acceso al EIR. De hecho, hubo muchas enfermeras que, ocupando plazas de enfermera comunitaria o incluso teniendo plaza fija como tales, optaron por preparase el examen, aprobarlo, abandonar su situación laboral e incorporarse como enfermeras internas residentes, en muchas ocasiones, lejos de su lugar de residencia y de su entorno. Otras, sin embargo, optaron por mantener su puesto de trabajo o por esperar a obtenerlo. Sin duda ambas opciones son respetables.

El tiempo fue transcurriendo y la prueba excepcional, a pesar de las múltiples demandas, presiones y solicitudes realizadas por sociedades científicas y otras organizaciones enfermeras, no se hacía efectivo por una indudable falta de voluntad política. Cuando hace pocas fechas, el nuevo equipo ministerial surgido del cambio de gobierno, anuncia que se va a celebrar la prueba durante el año 2019, tras las reuniones mantenidas con las Sociedades Científicas, surge un movimiento que ha venido en denominarse “plataforma”, mimetizando una denominación que sugiere claros sentimientos reivindicativos. Por supuesto nada que objetar a la libertad que cada cual tiene a la hora de reivindicar aquello que considere más oportuno. Pero también se hace preciso analizar las solicitudes demandadas y, sobre todo, su coherencia, argumentos y oportunidad.

Cuando en el año 2005 se aprobó el Real Decreto de especialidades de enfermería, en el mismo y en la disposición transitoria segunda se establecían las condiciones para el acceso excepcional al título de especialista. Se habilitaba una posibilidad de acceder a la especialidad por la que muchas enfermeras habían trabajado intensamente y que no pudieron acceder al título por razones evidentes.

Sin entrar en todos los temas que, en forma de “totum revolutum”, han incorporado quienes han tomado la iniciativa de crear la citada plataforma, sí que me parece necesario clarificar una de sus principales peticiones. Solicitan tener acceso a la prueba excepcional todas aquellas enfermeras que desde 2011, en que se inició la oferta de plazas EIR, no lo pudieron hacer dado que estaba cerrado el plazo. Y ante esto hay que dejar claro que estas enfermeras que ahora solicitan tal prebenda, pudieron acceder a través del examen EIR y no lo hicieron o no lo consiguieron por las razones que en cada caso lo provocase, pero que era única opción legal que existía ya. Durante todo este tiempo, casi 9 años, muchas enfermeras, hemos estado trabajando intensamente por y para que la especialidad fuese una realidad y que los compromisos que la norma dictaban se cumpliesen. Muchas enfermeras han sacrificado muchos aspectos de su vida profesional y personal para poder ser especialistas. Muchas enfermeras, han creído en las Sociedades Científicas para que, a través de ellas, se pudieran conseguir los logros de una especialidad que tanto costó alcanzar. Y mientras todo esto sucedía muchas enfermeras, de las que ahora se amparan en esta plataforma, miraban hacia otro lado como si nada de esto fuese con ellas.

Solo se han acordado de Santa Bárbara cuando han oído tronar. Y claro, ahora ya es demasiado tarde. Como profesionales de una disciplina científica deberían conocer estas enfermeras que las demandas deben justificarse con argumentos basados en evidencias o, cuanto menos, en hechos objetivables y justificados y no incorporarse en un movimiento oportunista y fácil de manipular por intereses ajenos a la realidad profesional.

Quienes, atraídas por cantos de sirena totalmente irreales, se incorporen en este movimiento sin haber realizado una necesaria reflexión, un análisis en profundidad y haber contrastado la información que se traslada para contrastar su certeza, su oportunidad y su idoneidad, deben saber que quedan sujetas al populismo oportunista de unas cuantas personas que lejos de buscar el interés común, posiblemente, lo que desean es su interés personal o incluso ni eso, tan solo un intento de fragmentar, distorsionar, distraer e impedir que se logre normalizar, finalmente, un proceso en el que nunca han estado interesadas y en el que nunca han creído.

La citada plataforma, tiene similitudes de irracionalidad y de peligro con las pateras. Se comercia con personas a las que se engaña y que desean alcanzar un mejor estatus, poniendo en peligro su vida en unos casos o su estabilidad y credibilidad en otros, con un claro y manifiesto riesgo de naufragar en el intento y perderlo todo, y teniendo en cuenta que quienes les arrastraron a embarcarse en dichas plataformas, llamadas pateras o de cualquier otra forma, se mantendrán a salvo, de incógnito y a la espera de nuevos incautos a los que engañar para proseguir con su negocio.

La situación no es la deseada por la mayoría de las enfermeras, pero es la que es y está reglamentada. Lo que debemos hacer es, a través de la unidad, trabajar para que se alcance cuanto antes la dignidad de una especialidad tan necesaria como imprescindible para el sistema de salud, pero, sobre todo, para las personas, las familias y la comunidad. Incorporarse en plataformas de dudosa procedencia, con oscuros fines, demagógicos planteamientos, falsos argumentos y nula credibilidad a lo único que pueden conducir es al enfrentamiento entre las enfermeras y a que las administraciones se amparen el mismo para paralizar los procesos que se han iniciado y que posiblemente acaben con la parálisis que hasta la fecha hemos sufrido.

Me permito aconsejar a quienes, de manera impulsiva, pero, posiblemente, poco reflexiva, tengan la tentación de utilizar su tiempo, su energía e incluso su dinero en procesos tan intoxicados como nocivos que reaccionen y centren sus esfuerzos en trabajar con quienes de manera razonada, razonable, serena al tiempo que enérgica, constante y mantenida en el tiempo han estado y siguen estando centrados exclusivamente en logar lo mejor para las enfermeras comunitarias, sea cual sea su condición y situación.

Alicia, en el cuento de Lewis Carroll, le preguntaba al gato apostado en un árbol, que cuál era el camino que debía tomar. El gato de manera serena a la vez que socarrona le contestó que eso dependía de a dónde quisiera ir. Así pues, identifiquemos claramente a dónde queremos y tenemos oportunidad de ir para saber escoger el camino acertado que nos lleve a alcanzar nuestro objetivo. Y si, además, lo hacemos unidos, mucho mejor, lo que no quiere decir que debamos hacerlo de manera uniformada y sin poder discrepar, pero sabiendo lo que queremos para elegir la mejor manera de lograrlo.

Durante muchos años a las enfermeras, a las que se nos había usurpado el nombre y la identidad profesional, se nos formó como ayudantes y como técnicos al servicio de los médicos. Jugábamos con ellos a médicos, solo a médicos, porque a las enfermeras ya se habían encargado de eliminarlas.

En ese juego planificado e ideado para actuar como fieles, leales y obedientes ayudantes, como ellos mismos nos enseñaban en las escuelas que dominaban y copaban, nos creímos importantes a su lado. Haciendo lo que nos mandaban, pero deslumbradas con las técnicas que ejecutábamos con precisión, aunque sin convicción profesional.

Sin embrago algo cambió cuando algunas enfermeras empezaron a identificar la importancia de serlo y de actuar como tales, con determinación y convicción. Su tesón condujo a que recuperásemos parte de la identidad perdida y el control de la docencia con la incorporación de los estudios de enfermería en la Universidad.

Ser universitarias junto a otros importantes acontecimientos como la aparición de la Revista ROL de Enfermería o la creación de la Asociación Española de Enfermería Docente (AEED) nos ayudó a ir abandonando nuestra condición de ayudantes, aunque inicialmente fuese tan solo por el abandono de la denominación, al pasar de ATS (Ayudantes Técnico Sanitarios) a DUE (Diplomado Universitario de Enfermería), lo que no dejaba de ser un cambio de siglas que no nos permitía recuperar totalmente nuestra denominación enfermera.

Por otra parte, la puesta en marcha del denominado nuevo modelo de Atención Primaria constituyó un hecho relevante tanto para el Sistema Sanitario español como para las enfermeras que se incorporaron en dicho modelo al pasar, de enfermeras de médicos a enfermeras de la comunidad como magistralmente expuso Mª Victoria Antón Nárdiz en su libro[1]. En dicho contexto las enfermeras encontraron lugar para desarrollar su paradigma centrado en las personas, las familias y la comunidad, desde los nuevos centros de salud en los que se creaban las consultas enfermeras como espacios autónomos de atención y donde la comunidad adquiría una nueva dimensión al poder trabajar en y con ella a través de la participación activa de la misma. La ilusión, el compromiso, la energía… con los que se acometió este proceso de construcción de la salud comunitaria permitió que las enfermeras abandonasen definitivamente el jugar a médicos al pasar a asumir su rol como enfermeras.