La publicidad facilita que determinadas frases o imágenes queden grabadas en nuestra memoria como si de mantras se tratasen.

Estando tan próximas las Fiestas de Navidad, no me resisto a rescatar algunas de estas frases e imágenes que forman parte de las mismas como lo son las luces, los villancicos, los adornos, los árboles de navidad, los regalos… que acaban configurando un escenario tan llamativo como ciertamente artificial.

Vuelve a casa, vuelve, por Navidad…

Es nombrarla y venir a nuestra memoria la música que le acompaña y el mensaje que traslada de reencuentro familiar por estas fechas.

Estaría bien que la frase, y la música si se quiere también, sirviesen para que tantas y tantas enfermeras que, en gran parte, tuvieron que irse sin quererlo al extranjero para poder trabajar, pudiesen volver a nuestro país. No deja de ser paradójico que España siga invirtiendo en formar enfermeras para exportarlas a coste cero a terceros países que se frotan las manos ante la oportunidad que se les brinda de contratar profesionales tan bien formadas sin que hayan tenido que invertir un euro, una libra, una corona sueca o noruega… Y esta paradoja se torna en incoherencia si el país que las exporta, España, es uno de los que menos enfermeras por habitante tiene y, por tanto, uno de los que más enfermeras necesita.

El regreso, no será fácil que se produzca dada la situación de incertidumbre política que se ha instalado de manera permanente en nuestro país, incluso a pesar del cacareado Brexit que no impedirá que se sigan contratando enfermeras españolas en Gran Bretaña, que si ha hecho una apuesta clara en la contratación de miles de enfermeras para fortalecer el Servicio Nacional de Salud (NHS).

Así pues, su regreso será tan solo como en el anuncio, por sorpresa y breve, mientras nuestro Sistema Nacional de Salud sigue debilitándose por la falta de inversión económica, pero también por la falta de inversión en innovación y estrategias de cambio real de un modelo caduco, asistencialista, medicalizado, curativo, paternalista… que lucha paradójicamente también por humanizarse. Se trata de un neonegacionismo más a sumar a los ya conocidos como el machismo, el cambio climático…

En algún momento alguien podría regalarnos a todas/os un poco de sentido común para tratar de cambiar algunas cosas que tan solo, o, sobre todo, necesitan planificación y decisión política para desprenderse de los lastres jerárquicos, corporativistas, egocéntricos… que mantienen estructuras y organizaciones totalmente irracionales para las necesidades y demandas que presenta nuestra sociedad. Tan solo entonces, posiblemente, dejen de volver tan solo por Navidad.

Las muñecas de Famosa se dirigen al portal…

Las muñecas, como si de robots se tratasen, acuden a adorar al “niño” año tras año por estas fechas. Un estribillo y una música que se hizo viral a pesar de que aún no se conociese el término ni existiesen las redes sociales. Transcurridos casi 40 años desde que empezaran la peregrinación siguen sin saber el motivo por el que sistemáticamente les ponen en marcha para hacer el recorrido navideño de manera autómata y con una sonrisa permanente en sus rostros de caucho modelado.

Lamentablemente, en más ocasiones de las deseadas, seguimos idéntico patrón de comportamiento, aunque prolongando el período a la totalidad del año, en múltiples acciones o intervenciones que repetimos sin ni tan siquiera plantearnos el porqué de las mismas. Tan solo las ejecutamos, replicamos y transmitimos, perpetuándolas en el tiempo. Eso sí, con una sonrisa en nuestros rostros como seña de identidad que se sigue asociando a nuestra actividad como requisito con idéntica incongruencia a la actividad que acompaña.

Nosotras, sin embargo y a diferencia de las muñecas de Famosa, tenemos capacidad de análisis, reflexión y pensamiento crítico, lo que hace más incomprensible aún nuestra actitud de réplica. No usar dicha capacidad es una decisión tan reprobable como poco justificada y tan solo puede entenderse, que no justificarse, desde el conformismo y la ética de mínimos.

A alguien, en algún momento, se le podría ocurrir que existen estrategias de motivación para cambiar los comportamientos inmovilistas e irracionales que incorporan la estandarización de la mediocridad y la ausencia de criterio propio. A diferencia de las muñecas, tan solo parece que seamos Famosas por nuestra sonrisa.

Pongámonos “las pilas” del conocimiento enfermero y dejemos de actuar como autómatas. Las cosas se pueden y deben cambiar, pero para ello se necesita asumir ese compromiso desde el convencimiento de lo que se es, enfermera, y no desde la obediencia sistemática de lo que quieren que seamos. De lo contrario seguiremos dirigiéndonos a los portales que nos indiquen y de la manera que nos digan, tras más de 40 años en la Universidad.

La Lotería de Navidad

Se suele decir que, si no te toca la Loteria, al menos, que tengas salud. Es curiosa, cuanto menos, la correlación que se establece entre salud y suerte. Pareciera como si tener salud fuese también cuestión de suerte, es decir, de que te toque un Gordo que genera menos algarabía, pero sin la que no es posible disfrutar prácticamente de nada.

Pero la Lotería también se asocia a prosperidad, cambio, oportunidad, mejora… asociada, eso sí, al dinero que te permita lograr alcanzarlo, como si no hubiera otras maneras de ser feliz o cuanto menos de sentirse feliz y, por tanto, saludable.

Las enfermeras sabemos bien de estas paradojas de la suerte. Y es que llevamos mucho tiempo esperando a que la suerte nos sonría y a que el “calvo” que reparte la misma con su soplido nos identifique en algún momento para hacernos merecedoras de su dadivosa fortuna. Y no será porque las enfermeras no tenemos participaciones para que nos toque, pero salvo alguna que otra pedrea, nunca llegamos a ser receptoras de premios importantes que nos permitan salir de nuestra permanente invisibilidad.

Los responsables de esta otra Lotería, siempre dicen, que el azar es quien determina finalmente quienes son los ganadores, con independencia de las participaciones que cada cual tenga. Parece como si la ley de probabilidades no se cumpliese nunca con las enfermeras y siempre acabase agraciando a los mismos, aunque tengan pocas o nulas participaciones. Esto me recuerda a un famoso político, presidente de una Diputación, al que siempre le tocaba la Lotería cuyas participaciones, además, le regalaban. Será pues eso, que a nosotras nunca nos regalan participaciones de las que tocan.

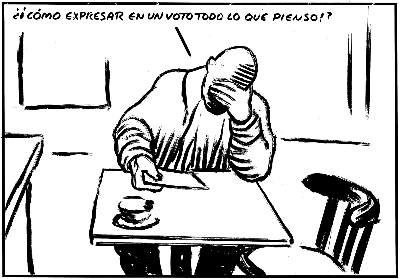

Que la visibilidad, el valor de lo aportado, el reconocimiento, el desarrollo, la mejora… dependan de contar con alguien que meta en el bombo de la sanidad a todos cuantos aportamos algo para mejorar la salud de las personas, las familias y la comunidad, provoca que los premios siempre acaben por tocarle a los mismos, sin que, además, sean necesariamente quienes más aportan o mejor lo hacen.

La venta de quienes promueven los premios siempre es la misma, es decir, alabar, halagar y empalagar a los supuestos beneficiarios para que participen mucho, aún a sabiendas que llegado el momento el “calvo” siempre soplará en una misma dirección para que la eufemística suerte recaiga en quienes son de los suyos. Así todo queda en casa. Al resto, mientras tanto, siempre nos queda el “consuelo” de decir que al menos contribuimos a promover y mantener la salud, aunque sea a costa de nuestra imagen y reconocimiento.

Y un año más nos tocará esperar a que llegue el Niño… para volver a comprobar que nada cambia.

Las burbujas Freixenet

Llegadas las fechas de la Navidad siempre estábamos pendientes de cómo sería el anuncio de las burbujas de Freixenet y en torno a quién bailarían alegremente para desearnos a todos Paz y Felicidad que, por otra parte, es lo que toca decir en estos casos.

Nadie se imagina un cava sin burbujas. Su efervescencia, movimiento ascendente, sincronía, la sensación que provocan en el paladar… le confieren al cava toda su esencia y alegría. Es más, se espera que ellas logren la enérgica salida del tapón que las retiene en la botella, provocando la espuma previa a su degustación y a las sensaciones que generan. Nada sería igual sin las burbujas por bueno que fuese el cava.

Lamentablemente las enfermeras venimos a ser las burbujas de ese cava que se ha venido en denominar Atención Primaria de Salud y que ahora se ha rebautizado como Atención Primaria y Comunitaria (APC) en envases cada vez más lujosos, al menos externamente, denominados centros de salud. Es decir, no se entiende la APC sin las enfermeras, pero tan solo se les menciona cuando se quiere quedar bien con ellas o se recurre a ellas cuando las cosas pintan mal para que ayuden y apoyen su solución, para posteriormente olvidar su efervescencia.

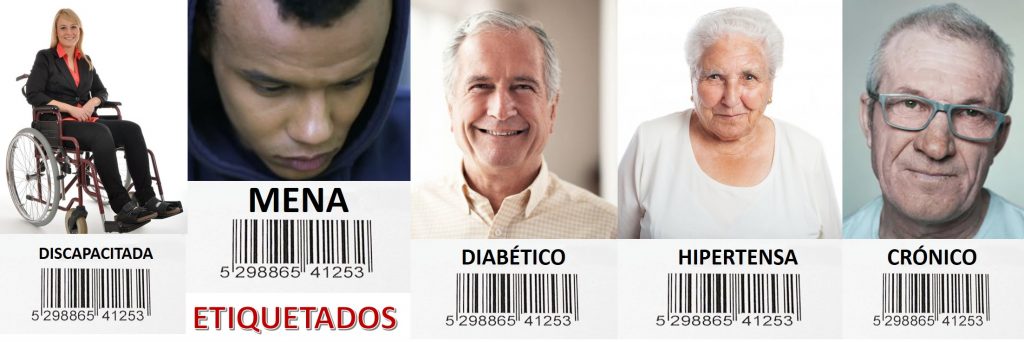

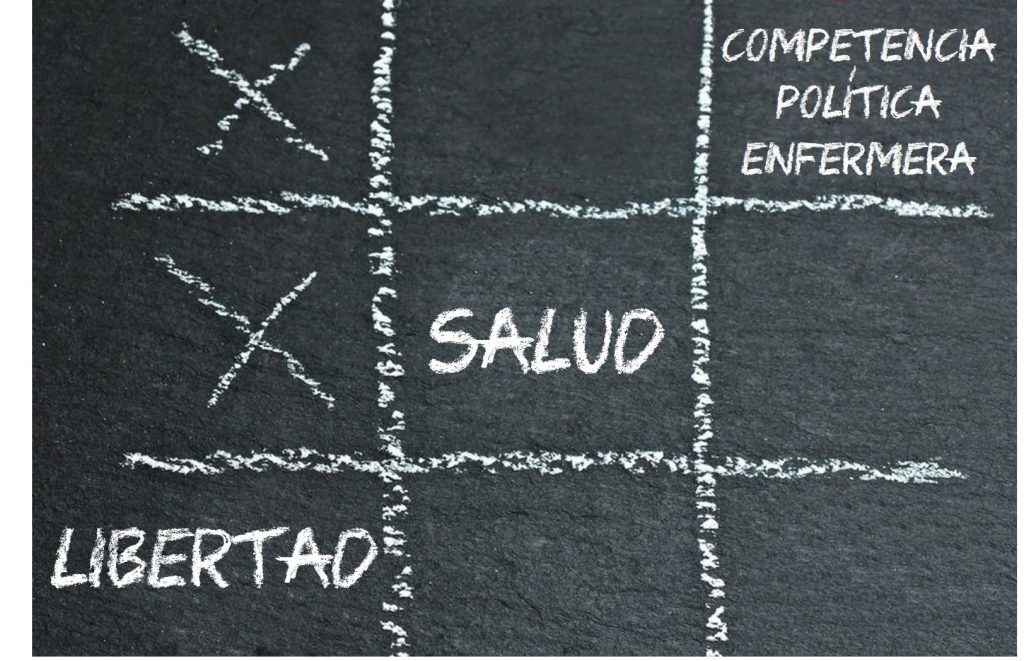

De hecho, cuando se pierde la efervescencia de las burbujas el cava, por bueno que sea, acaba siendo rechazado, lo que vine a demostrar la importancia de las burbujas para mantener la calidad del cava y su utilización para festejar o simplemente degustar. Y esto mismo es lo que sucede con las enfermeras comunitarias, que cuando pierden la ilusión, la motivación o no pueden dedicarse a lo que de ellas se espera, la APC se vuelve ineficaz e ineficiente, al verse reducida a un recurso asistencialista que no favorece la necesaria participación de la comunidad, ni la atención a sus necesidades reales, en las que criterios como la libertad, la equidad, la democracia, la solidaridad, el desarrollo humano, el progreso, la descentralización, la coordinación, la competencia política… dejen de ser una opción para convertirse en una obligación en el quehacer de las enfermeras comunitarias.

De Papá Noel a los christmas carols

La tradición navideña se ha ido contagiando de la corriente anglosajona, desplazando en muchas ocasiones las que siempre habían sido señas de identidad cultural propias, dándoles más valor, en muchas ocasiones, simplemente por ser foráneas, aunque ni se entiendan ni tan siquiera se sepa su sentido.

Así nos encontramos con la progresiva influencia de un señor con una manifiesta obesidad y una risa, que da más miedo que alegría, vestido con un traje que no por aceptado deja de parecer un pijama con gorro incluido, que ha acabado desplazando en gran medida a los tres reyes magos, que no dejan de ser también exóticos, pero que al menos siempre nos han resultado cercanos y queridos con independencia de ser monárquicos o republicanos.

Campana sobre campana, el tamborilero, los peces en el río… tan reconocibles y repetidos, han sido sustituidos por los jingle bells, o jolly night, All I Want for Christmas is You… tan poco entendibles como descontextualizados, pero que al estar cantados en inglés parece como que tienen más caché.

Curiosamente es lo que está pasando con las referentes enfermeras. Parece que por ser extranjeras y hablar en inglés ya aportan mucho más que cualquier otra enfermera española y se convierten en referentes reconocibles, al contrario de lo que sucede con la mayoría de grandes enfermeras españolas que no tan solo no se identifican como referentes, sino que en cuanto se identifica que lo son, se busca cualquier excusa para atacarlas.

En cuanto a la producción científica enfermera al estar escrita en castellano parece que no sea de calidad y que las revistas españolas que las admiten no tengan entidad para estar en los puestos de cabeza del gran mercado científico editorial, manejado y controlado por el ámbito anglosajón, hacia donde se ha determinado que se deben dirigir las investigaciones enfermeras escritas, claro está, en inglés. Lo de menos es que los resultados no sean accesibles para la gran mayoría de las enfermeras españolas, porque lo que cuenta es estar en el JCR y a ser posible en el cuartil 1.

En fin, que en tras estos símiles navideños deseo que cuanto antes puedan volver a casa todas aquellas enfermeras que lo quieran hacer y que no tan solo lo hagan por Navidad, sino para contribuir con su aportación a la calidad de los cuidados enfermeros en nuestro país. Que por otra parte no tengan que emigrar, forzosamente, más enfermeras para poder trabajar y que puedan hacerlo en España, donde tantas enfermeras faltan.

Espero que las enfermeras dejemos de repetir determinadas acciones de manera mimética y rutinaria por el simple hecho de haberse hecho siempre así y que nuestra dirección no sea mecánica y en una sola dirección, sino que adoptemos direcciones diferentes en base a la innovación, las propuestas razonadas y los planteamientos críticos para dar respuesta a problemas tan graves como la violencia de género, la migración, la pobreza, la inequidad en los que tanto tenemos que aportar. Que la sonrisa, además, no sea nuestra seña exclusiva de identidad, aunque siempre es agradable que se tenga, pero no en mayor medida de lo que se puede y debe exigir a cualquiera.

No deseo, sin embargo, suerte a las enfermeras, por entender que la suerte es la excusa de los mediocres y la guardiana de los necios, ni fortuna porque es la madre de los pesares. Lo que deseo y espero es que nuestra aportación única e intransferible sea el aval de nuestro respeto, visibilidad y reconocimiento tanto de la sociedad, que cada vez lo hace en mayor medida, como de la administración que tan frecuentemente nos lo niega.

Que la alegría y la motivación de nuestra efervescente ilusión no acaben siendo burbujas efímeras que pierden su fuerza y con ella la alegría de creer en lo que somos y de lo que somos capaces como enfermeras. Que continuemos siendo referencia y esencia de la salud para las personas, las familias y la comunidad, con las que poder brindar por el bienestar alcanzado de manera conjunta en entornos saludables.

Que nuestras enfermeras referentes sean reconocibles, reconocidas, y respetadas para avanzar en el desarrollo de la enfermería. No es necesario desplazar ni sustituir a nuestras enfermeras para reconocer a enfermeras foráneas. El reconocimiento mutuo es compatible, necesario y muy recomendable.

Que las enfermeras españolas puedan publicar los resultados de sus investigaciones allá donde consideren que pueden tener mayor difusión y utilidad y que no sean tan solo criterios mercantilistas del conocimiento los que marquen la dirección y el idioma utilizado.

Y todo ello lo pido en casa por Navidad, dirigiéndome al portal enfermero con la alegría efervescente de ser y sentirme enfermera, sin creer en la suerte, pero deseando que se logre la riqueza de nuestro desarrollo respetando y reconociendo a nuestras referentes enfermeras y trasladándolo en nuestra lengua que es vehículo de conocimiento, pero también de amistad.

Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo 2020.